ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド「補足・番外編」:裏蓋専用ハンマーの試作法(その1)

今回は「ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド」の補足・番外編です。

※本編はこちら:「組み直し編」ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド

「組み直し編」で紹介した、裏蓋を塞ぐ「打ち具」画像の見栄えがよろしくないことがどうしても納得いかなかったので、専用工具としての打ち具を自作することにしました。

「裏蓋開封作業の延長」バージョンと「簡易プラスチックハンマー」バージョンの

2パターン試作したので、2つの記事に分けて、それぞれの作り方を紹介します

専用工具といっても、グルースティックとビットドライバーを組み合わせただけの簡単なものです。

どちらもプロトタイプなので実証実験はしていません。

意図としては簡易的なプラスチックハンマーであり、優しく叩くことを前提としているので、強度は限定的です。

ラチェット部や接合部など、衝撃による破損も懸念されるので、選定や改善の余地はまだ残されています。

2パターン試作してみての体感としては、裏蓋の開封にも使える可能性、拡張の余地はありそうです。

私自身の使用を目的とした記事ではないので、これ以上話を広げる予定は無いのですが、何かしら応用も利きそうなので、いつかどこかで必要に駆られた際の知識として、作り方だけでも記憶の片隅に留めていただければ幸いです。

本記事は、体裁を整えるための記録であり、紹介しているのは方法論にすぎません。

作業自体はさほど複雑なものではなく、補助器具に関する内容です。

実際のところ、こだわらなければ何でも構いません。

失敗しても、壊れても構わないもので、使えそうな物を試してみるだけでも気づきはあります。

作業はすべて自己責任でお願いします。

※後編はこちら:「その2」専用打ち具の試作記録

はじめに

別段、作業に不具合が生じたわけではないのですが、まず、ことの発端となった「打ち具」はこちら。

直径8㎜のマホガニーの丸棒だったと記憶しています。

身も蓋もない話ですが、ただ写真写りが悪かっただけで、素材としては金属よりも柔らかく、これから紹介する内容よりも打ち具に適していると言えます。

とはいえ、金属製の棒であっても、断面が水平で面取りを施し、マスキングテープやゴム板を挟むなど、きちんと対策・保護すれば、ケースをメッキ剥がれや傷から守ることはできると思います。

早くも自分で何を言っているのかよくわからなくなってきましたが、筆が止まる前に先に進みます。

当サイトのサブテーマの一つは、「無駄を楽しむ。無駄に楽しむ。」です。

構成部材:「裏蓋開封作業の延長」バージョン

「その1」となる今回は「裏蓋開封作業の延長」バージョンを紹介します。

構成部材は以下の二点のみです。

グルースティック

Φ7.5(直径7.5㎜)

Amazonでの検索結果:“グルースティック 7.5mm“

ビットドライバー(のアダプター)

標準サイズのビットドライバーで、ラチェット部(差込部)の規格は【6.35mm(1/4インチ)六角軸】。

今回使用したのは、軸延長用のアダプターです。

ハンマーで叩くことを前提とすると、懸念点としては「ソケット」と「軸」の接合部の強度です。

もし内径・外径のサイズが共に条件を満たすのであれば、ソケットレンチのソケット単体の方が望ましいかもしれません。

ソケットの外径が裏蓋外周の範囲内、かつ近似値に収まれば理想的です。

以降、ビットドライバー(のアダプター)を「ソケット」とします。

Amazonでの検索結果:“ドライバーセット“

使用した道具類

いずれもあると便利な定番品。

- ターボライター

- カッターナイフ

- 定規

- ペン

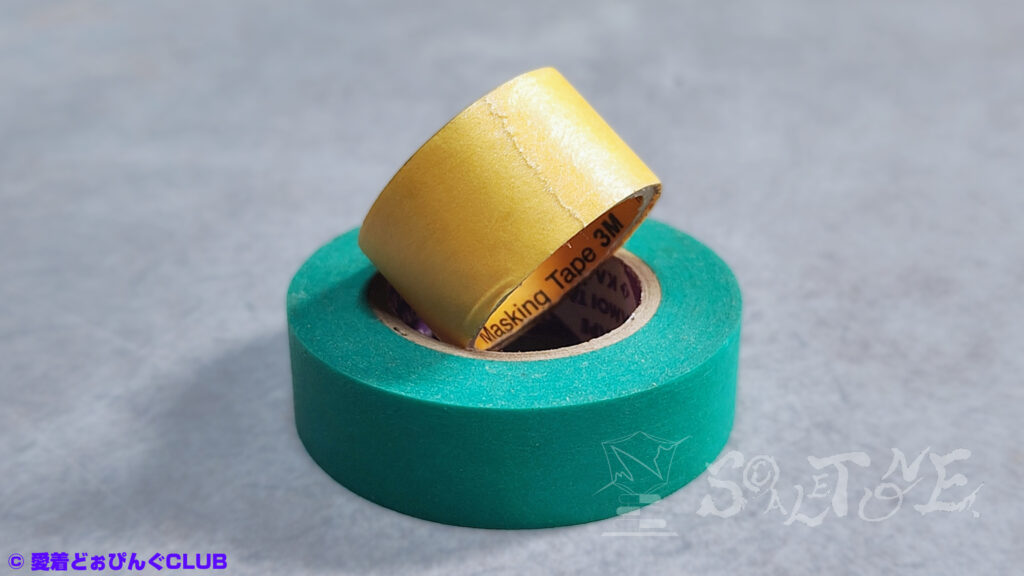

- マスキングテープ

- バイス

Amazonで購入する:“マスキングテープ“

Amazonで購入する:“ボール盤バイス“

Step 0:裏蓋の外し方(仮想)

※今回は裏蓋を外さないので話だけ。しかも2回目。

まず、中性洗剤やアルコール系のウェットティッシュなどを使用し、接着面を清掃・脱脂します。

グルースティックで裏蓋を開ける際は、スティックごと貼り付けた方が扱いやすいです。

ターボライターの「熱」でグルースティックを溶かし、画像よりも多めの量で裏蓋全体を覆い、垂直に密着させてください。

※炎の直火で炙らないよう注意してください。

上手くいけば御の字ですし、失敗しても打ち具になるので、一度はグルーを試してみる価値はあると思います。

Step 1:型取り

それでは、改めて「ロトマチックペグ裏蓋専用プラスチックハンマー」の製作を始めます。

「Step 0」で説明した通り、グルースティックをペグの裏蓋に貼り付けます。

ケースの外周あたりまでグルーが広がるように溶かしつけられると理想的です。

貼り付けるタイミングの目安としては、熱を加えると、ロウが垂れるように、水滴のようにぷっくり艶っぽく変化してきます。

この状態になると、粘度と密着性のバランスが良く、接着面にしっかりと馴染みやすくなります。

このあたりは火傷に注意しながら、ターボライターとの距離や加熱時間を調整しつつ、何度か試してみればすぐに感覚を掴めると思います。

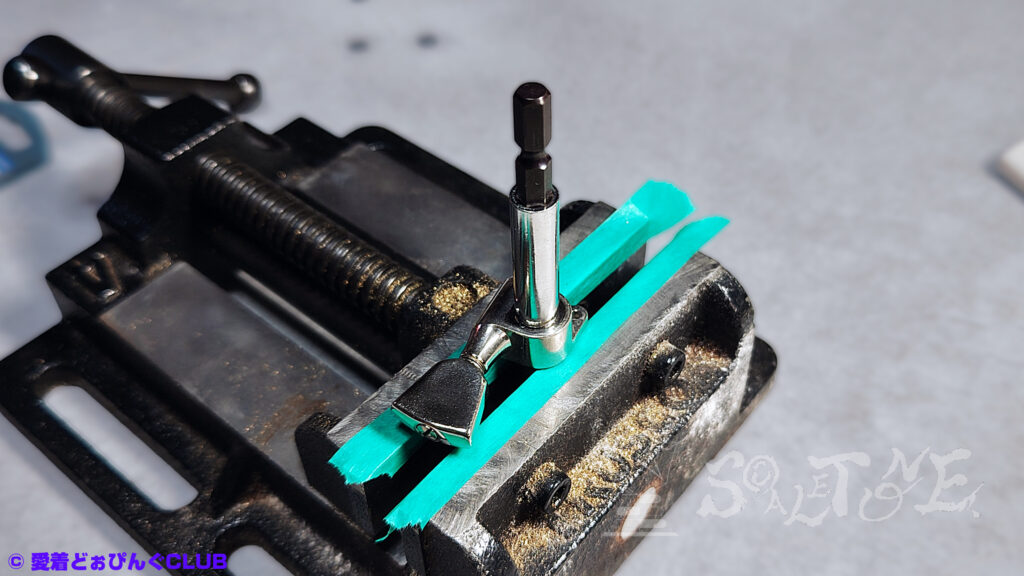

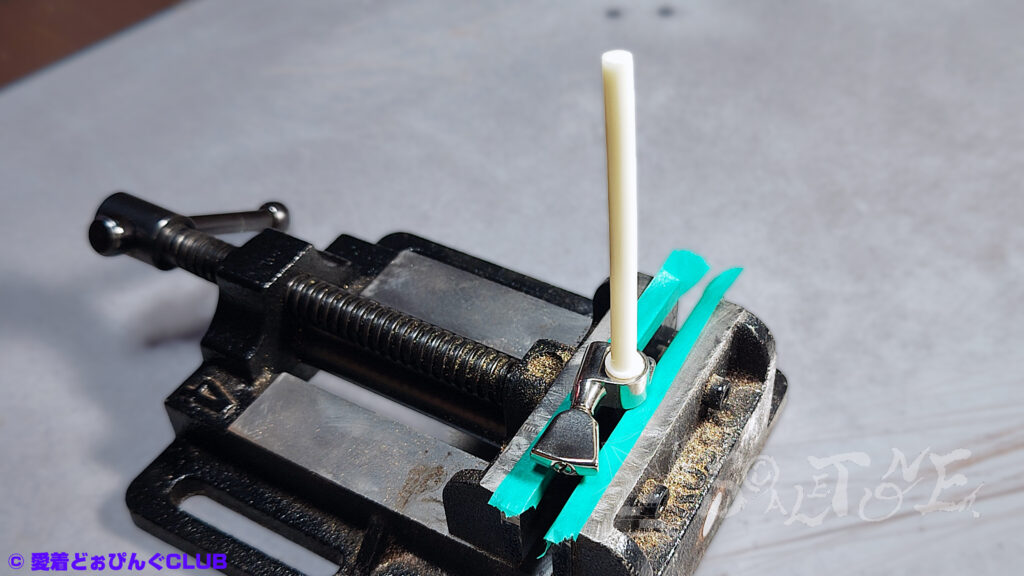

Step 2:グルースティック + ソケット

グルースティックの溶かしていない側を、ソケットの六角軸差込部に奥まで差し込みます。

この時、密着感や抵抗感も無くあっさり抜けるようなら、「その2」の方法を試してください。

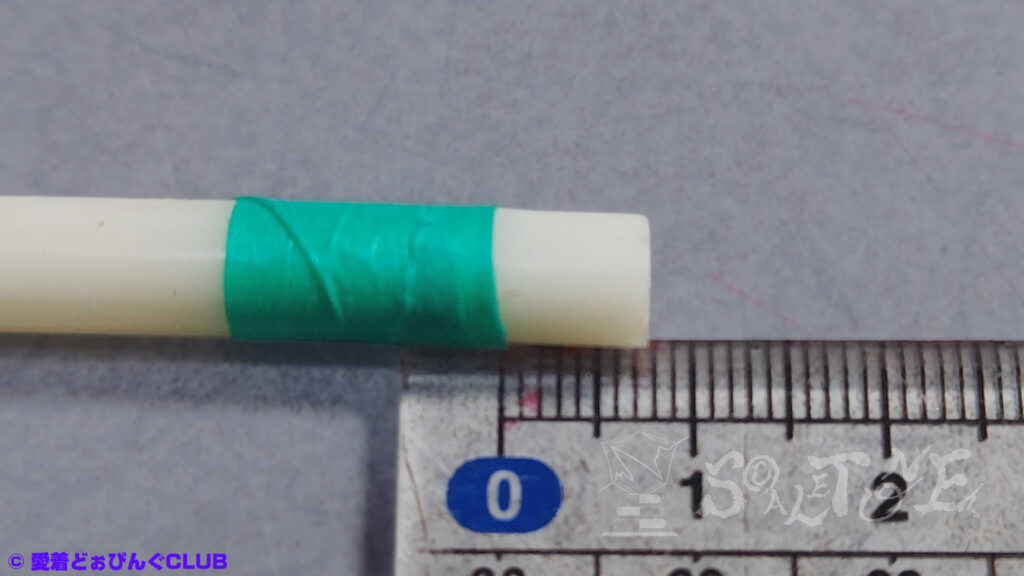

知りたいのは「ソケットの深さ」なので、境界の目印にマスキングテープを巻きます。

ペンで印を付けても構いませんが、わざわざ汚す必要も無いので。

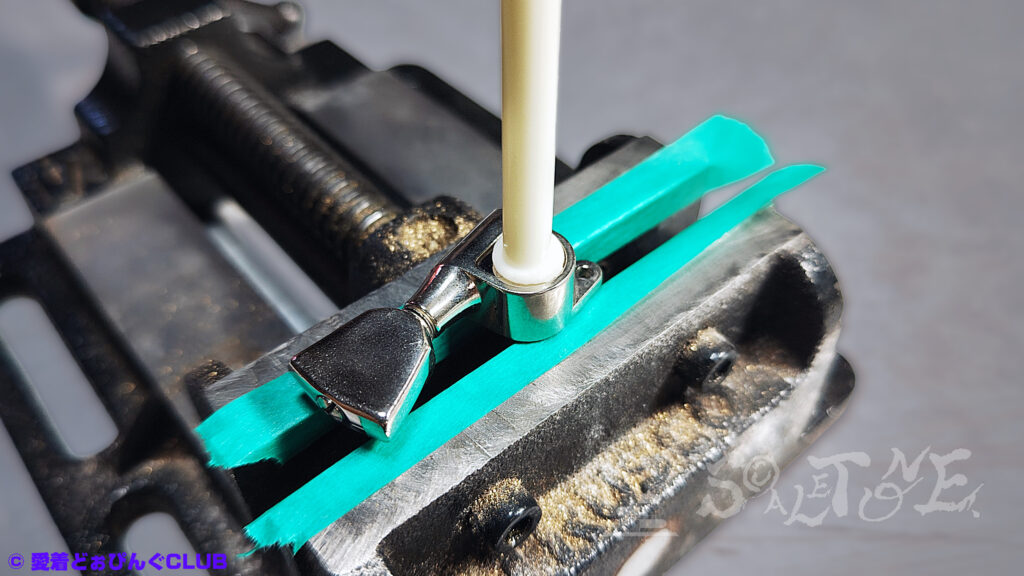

Step 3:深さ

グルースティックをソケットから抜き、「ソケットの深さ」を記録します。

今回の個体だと「約8㎜」。

規格品であることを考えると、おそらくこれが標準サイズと見てよさそうです。

Step 4:カッティングライン(切り取り線)

次は、グルースティックの溶かした側をハンマーの打撃部として使用するため、必要な分だけ切り離します。

この工程では、「Step 3」で測定した寸法をもとに、「切り取り線」の印を付けます。

必要とするサイズは以下の通り:

「ソケットの深さ(約8㎜)」+「衝撃部(クッション部)」の長さ

※クッション部が短すぎると、ソケットが対象に直接当たる可能性があります。

また、打撃面の縁が圧で切れる恐れもあります。

一方で、長すぎると衝撃によって軸がブレることが予想されます。

本来であれば、衝撃による圧縮量や使用感を試打して確認すべきですが、

今回は美観目的のため、完成後の見た目のバランスのみを基準に「クッション部」を+約5㎜と設定。

したがって、今回切り離す位置は「8㎜」+「5㎜」=先端から「13㎜」の位置です。

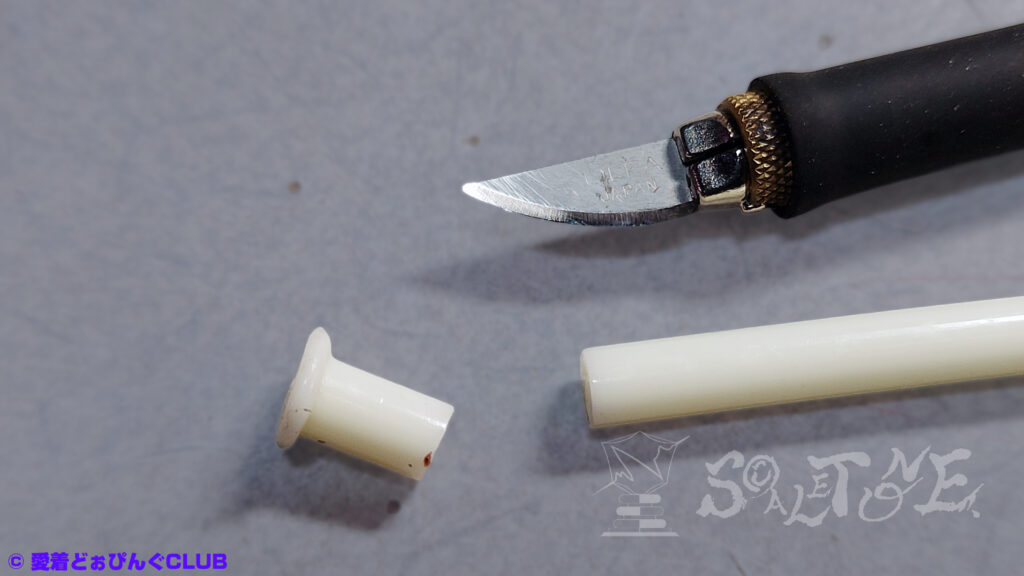

Step 5:切り出し

変形したグルースティックの先端が影響しないよう、水平に置ける場所を工夫します。

たとえば、カッティングマットの縁からはみ出すように配置すると、安定しやすくなります。

グルースティックに垂直にカッターナイフの刃を当て、転がしながら少しずつ切断します。

刃が斜めに入らないよう注意し、均等な圧で切り進めるのがポイントです。

うまくいけば、切り始めと切れ目が自然につながります。

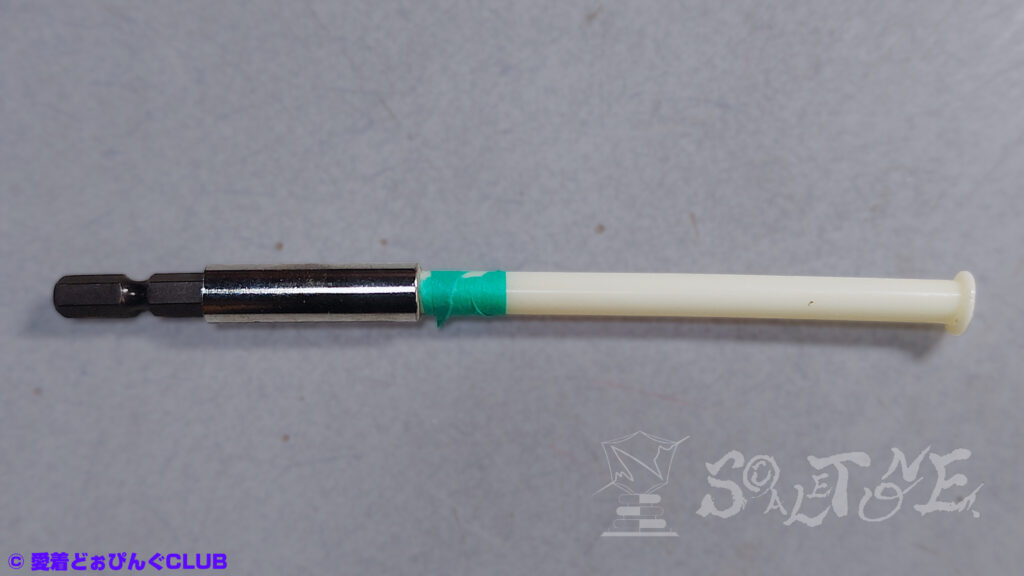

Step 6:完成

「Step 5」で切り出したパーツを、ソケットに刺して完成です。

S©ALETONE.のひとりごと:まとめ & 備考

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

今回は平面ですが、グローバーのようなアーチ状の裏蓋にこそ、この方法が効果を発揮するかもしれません。

ハンマーの衝撃を、全面に均一な力として伝えられる可能性があるからです。

衝撃を軽減し、はみ出した部分がストッパーの役割を果たすことで、 アーチにかかる負担を抑え、形状を潰さずに蓋をはめ込むことができる。

そんな期待を込めています。

そう考えると、一見無駄に思えたこの行為も、「専用工具」を謳い、製作する意義があるのかもしれません。

作っている最中には気付かなかった後付けの理由ではありますが。

- 当記事の【関連道具一覧】にもどる。

関連記事

※後編はこちら:「その2」専用打ち具の試作記録

※本編はこちら:「組み直し編」ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド