ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド「補足・番外編」:裏蓋専用ハンマーの試作法(その2)

今回は「ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド」の補足・番外編、「その2」です。

※本編はこちら:「組み直し編」ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド

始まりは、「組み直し編」の体裁を整えるためだけに、専用工具としての打ち具を自作することでした。

「裏蓋開封作業の延長」バージョン(以降:専用打ち具)と、「簡易プラスチックハンマー」バージョン(以降:簡易ハンマー)の2パターン試作したため、それぞれの作り方を別記事に分けて紹介しています。

専用工具といっても、グルースティックとビットドライバーを組み合わせただけの簡単なもの。

どちらもプロトタイプなので実証実験はしていません。

意図としては、優しく叩くことを前提とした簡易的なプラスチックハンマーで、強度は期待していません。

ラチェット部や接合部など、衝撃による破損も懸念されるため、選定や改善の余地は残されています。

2パターン試作してみての体感としては、裏蓋の開封にも使える可能性や、拡張の余地はありそうです。

私自身の使用を目的とした記事ではないため、これ以上話を広げる予定はありませんが、何かしら応用も利きそうなので、いつか必要に駆られた際の知識として、作り方だけでも記憶の片隅に留めていただければ幸いです。

本記事は、体裁を整えるための記録であり、紹介しているのは方法論にすぎません。

作業自体はさほど複雑ではなく、補助器具に関する内容です。

実際のところ、こだわらなければ何でも構いません。

失敗しても、壊れても構わないもので、使えそうな物を試してみるだけでも気づきはあります。

作業はすべて自己責任でお願いします。

※前編はこちら:「その1」専用打ち具の試作記録

はじめに

前回の「専用打ち具」は、ロトマチックペグの裏蓋を外す作業を想定した、派生的な試作でした。

グルースティックとソケットのフィット感に縛られ、サイズにも条件的な制約がありました。

今回はその続編「簡易ハンマー」バージョンです。

結果としてはほぼ同じですが、根本的な違いがあるとすれば、スタート地点が「専用工具」ではなく「汎用的なハンマー」ということ。

工程の順序が変わるだけなので、応用次第では専用工具にもなり得ます。

この「簡易ハンマー」バージョンは、目的を絞らず、ソケットのサイズや形状にも縛られない製法のため、若干制約が緩くなっています。

ただし、グルーの硬化時間を考えると、あまり大きなものを作ると巣ができて強度が落ちる可能性があります。

そもそもソケット以上のサイズが必要なら、今の時代、既製品のプラスチックハンマーを購入した方が無難です。

目的を縛らない分、方法論としても汎用性が高く、シンプル構造なぶん素材の選択肢も広がります。

無駄な作業を楽しんでいるだけなので、今回はグルーの「間違った使い方」だけでも覚えていっていただければ幸いです。

構成部材:「簡易ハンマー」バージョン

「その2」となる今回は、「簡易ハンマー」バージョンを紹介します。

前回の延長で作業しているため、部材の選択には「専用打ち具」としての目的を限定したものになっています。

とはいえ今回は、あまり目的を絞り過ぎず、もう少しおおらかな視点で汎用的な代替品を想定していただければと思います。

構成部材は以下のとおりです。

グルースティック

使用するグルーガンに対応したサイズのもの。

Amazonでの検索結果:“グルースティック“

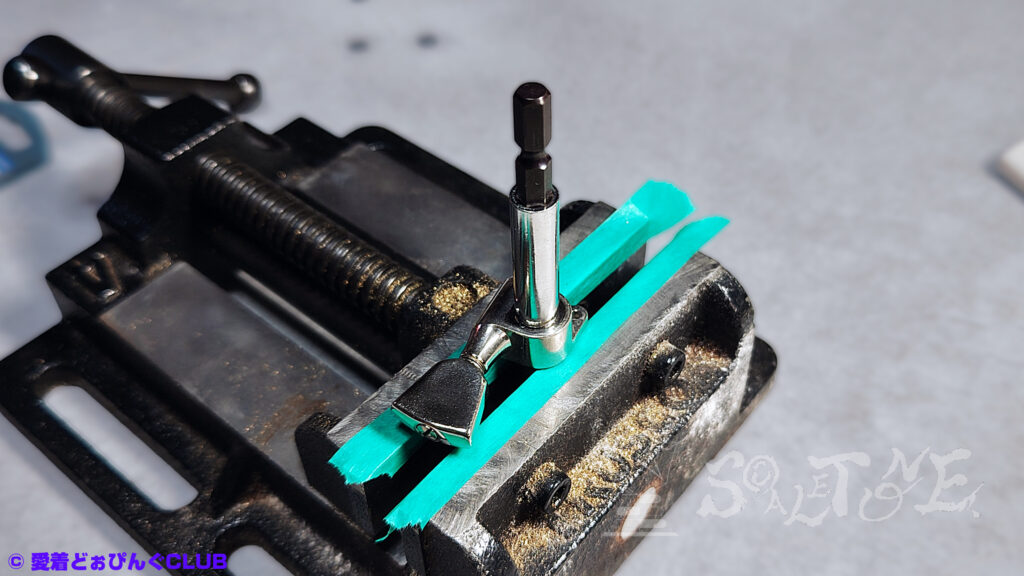

ソケット

前回の作業の流れそのままで、手元にあった軸延長用のアダプターを選択しただけです。

作業時に「汎用性」まで考えが及んでいれば、別の選択をしていたかもしれません。

標準サイズのビットドライバーで、ラチェット部(差込部)の規格は【6.35mm(1/4インチ)六角軸】。

ハンマーで叩くことを前提とすると、懸念点としては「ソケット」と「軸」の接合部の強度です。

今回は「規格【6.35mm(1/4インチ)六角軸】」にこだわる必要はありません。

もし準備できるなら、ソケットレンチのソケット単体の方が望ましいかもしれません。

限度はありますが、サイズや形状の制約は幾分緩くなっています。

「汎用性」と「専用工具」の間で説明がブレる部分もありますが、柔軟に想像力を巡らせていただければと思います。

ソケットの外径が裏蓋外周の範囲内、かつ近似値に収まれば理想的です。

道具類

グルーガン

「ホットボンド 」「ホットメルト」とも呼ばれます。

Amazonでの検索結果:“グルーガン 日本製“

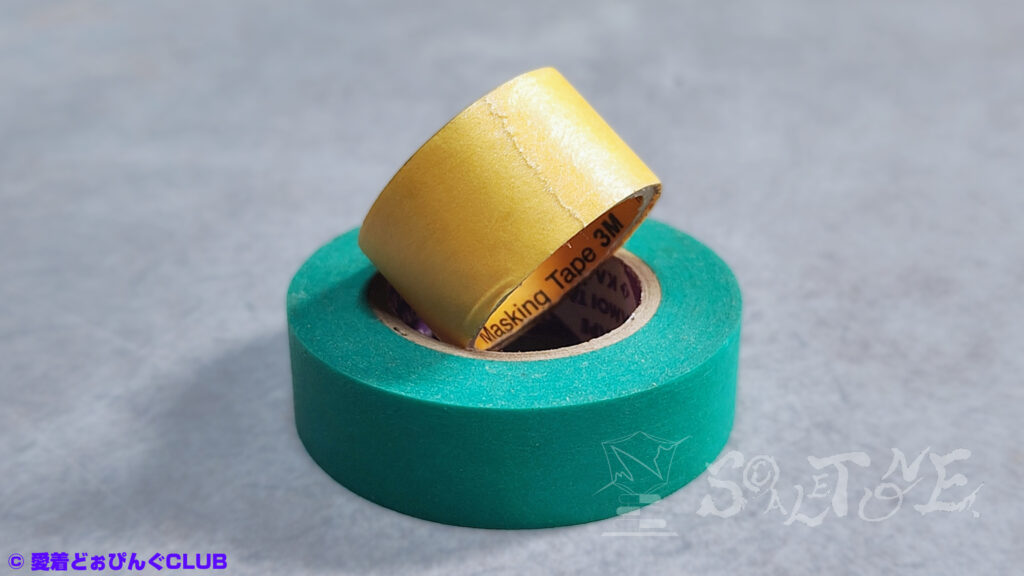

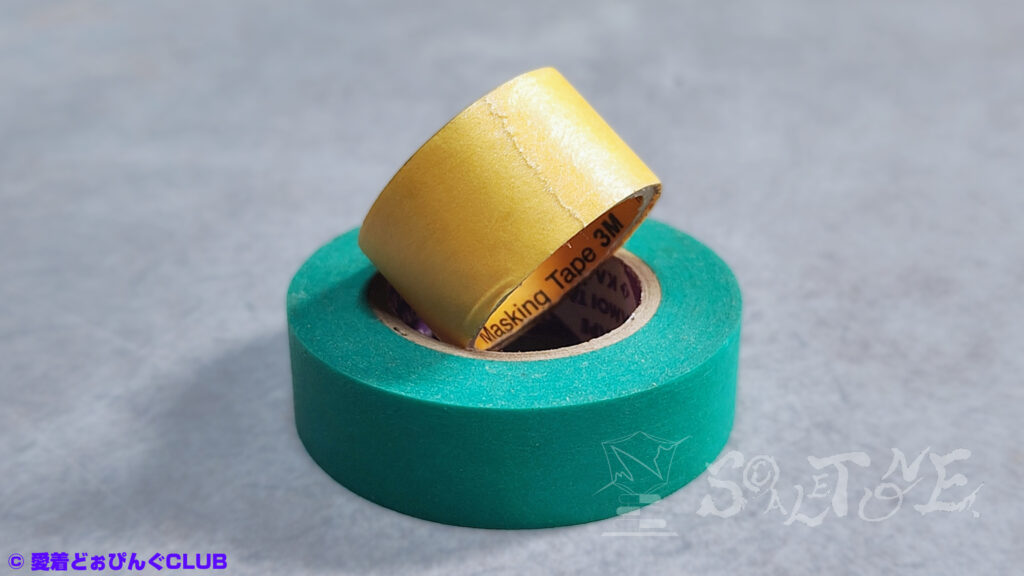

マスキングテープ

同一品でもいいですが、幅の異なる2種を揃えられれば理想的。

Amazonで購入する:“マスキングテープ“

平板

グルーがくっつかないツルっとした平らな板。

今回使用したのは「アクリル定規」

その他、道具類

いずれもあると便利な定番品。

- ターボライター

- カッターナイフ

- ペン

- バイス

- シリコンルブスプレー(任意:グルーの付着を防ぐために、対象箇所に軽く吹きかける)

Amazonで購入する:“ボール盤バイス“

Step -1:おさらい | グルーの使い方 & 裏蓋の外し方(仮想)

※今回はターボライターを使わないので話だけ。

まず、中性洗剤やアルコール系のウェットティッシュなどを使用し、接着面を清掃・脱脂します。

ターボライターの「熱」でグルースティックを溶かし、画像よりも多めの量で裏蓋全体を覆い、垂直に密着させてください。

※炎の直火で炙らないよう注意してください。

ケースの外周あたりまでグルーが広がるように溶かしつけられると理想的です。

貼り付けるタイミングの目安としては、熱を加えると、ロウが垂れるように、水滴のようにぷっくり艶っぽく変化してきます。

この状態になると、粘度と密着性のバランスが良く、接着面にしっかりと馴染みやすくなります。

このあたりは火傷に注意しながら、ターボライターとの距離や加熱時間を調整しつつ、何度か試してみればすぐに感覚を掴めると思います。

Step 1:型枠

それでは、改めて「簡易ハンマー」の製作を始めます。

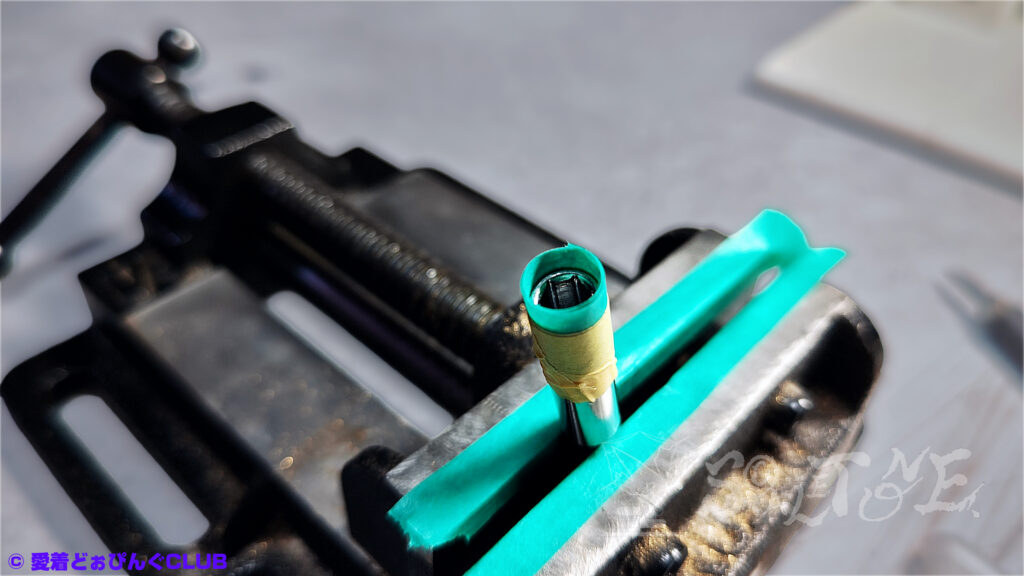

画像では見分けやすいよう、別種のマスキングテープを使用しています。

同一のものでも構いませんが、幅の異なるマスキングテープを使用した方が作業しやすくなります。

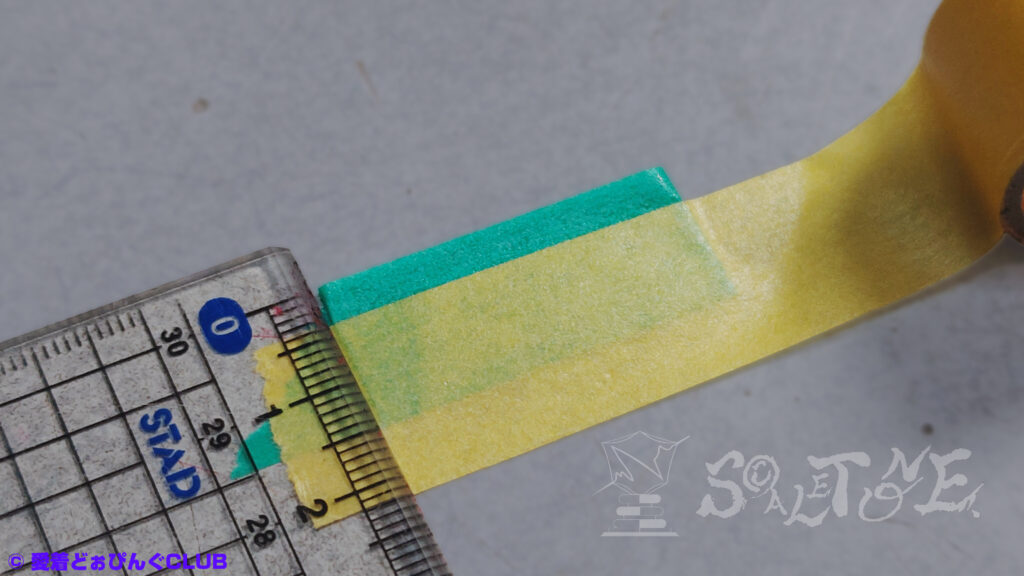

まず、ソケットを数周する程度の長さで、マスキングテープを二枚準備します。

ハンマーのクッション部に必要な高さの分だけ平行にずらし、接着面同士を貼り合わせてください。

幅違いでマスキングテープを2種準備できた場合、幅の狭い方が「クッション部の壁」になります。

(便宜上、画像では緑のマスキングテープで“約4㎜”)

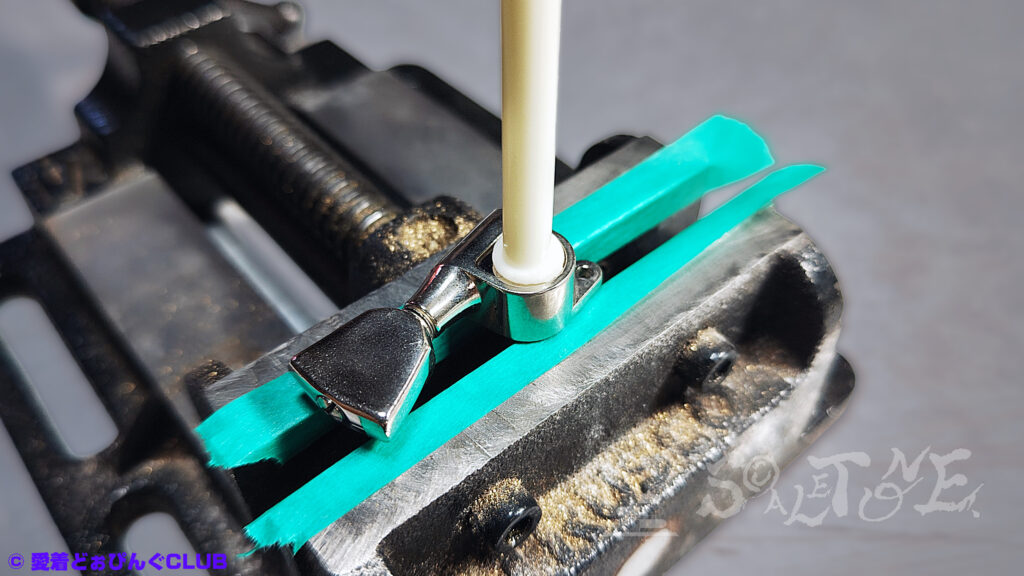

Step 2:グルースティック + ソケット

貼り合わせたマスキングテープの境界線と、ソケットの縁を揃えます。

そのうえで、壁になるマスキングテープの接着面が外向きになるよう、ソケットに巻き付けてください。

Step 3:注入

グルーガンを使用し、穴の奥までしっかり届くようにグルーを注入します。

※今回は試作段階のため、安全性や耐久性については未検証です。

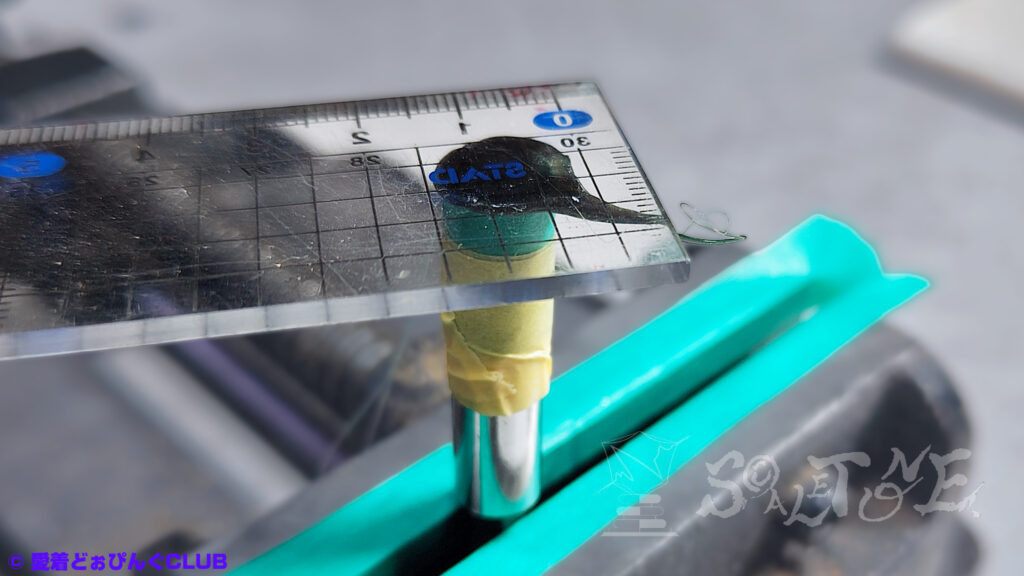

Step 4:整形

満杯まで注いだら、平らでツルっとした板などを使って、衝撃面を整えます。

グルーは接着剤なので、接着できない素材を使用してください。

冷えて固まるまで待ちます。

くっつきそうな素材の場合は、作業前にシリコンルブスプレーを吹くか、ワセリンやリップクリームでも塗っておくと剥がしやすくなります。

※素材や塗布量によって効果に差があるため、必要に応じて調整してください。

応用として、このとき平板ではなく対象物で整形すれば「専用打ち具」としての形状が得られるはずです。

Step 5:完成

以上で作業は完了です。

取り外し可能な構造のため、工夫次第で「専用打ち具」としてバリエーションを広げることもできます。

ソケット自体を加熱すれば、大径化できる可能性もありますが、安全性は未確認です。

また、クッション部を長めに作り、「その1」のようにターボライターで加熱する方法も応用として考えられます。

まとめ:S©ALETONE.のひとりごと

以上「グルースティックで遊ぼう」のコーナーでした。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

この方法なら、ギタリストには馴染み深く、工具箱でもダブついている可能性の高い、トラスロッド調整用のボックスレンチも日の目をみるかもしれません。

が、更に限定的な使用になってしまいます。

叩きやすそうな形状だったので言ってみただけです。

目的外の使用であることに変わりはなく、「グルースティック」という縛りがなければ、もっと適した素材もあるはずです。

使う場面があるのか、参考になるのかすらわからない話題です。

結局、私は何をしたかったのでしょうか?

これが当サイトの日常です。

- 当記事の【関連道具一覧】にもどる。

関連記事

※前編はこちら:「その1」専用打ち具の試作記録

※本編はこちら:「組み直し編」ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド