Gibson The Paul の魅力|70〜80年代Norlin期に生まれた“必然の銘器”

第3章:ボディ編──素材・形状・重量に宿る設計思想と操作性

この章では、ボディ形状、コンター加工、重量、ハードウェア配置など、演奏性に直結する内容を掘り下げます。

- バインディング無し

- ボディコンター

- ナチュラルフィニッシュ

- Nashvill T-O-M bridge

- 刻印ナンバードPAF

- オープンピックアップ

- 2Volume&2Tone

- 3way toggle switch

ボディ

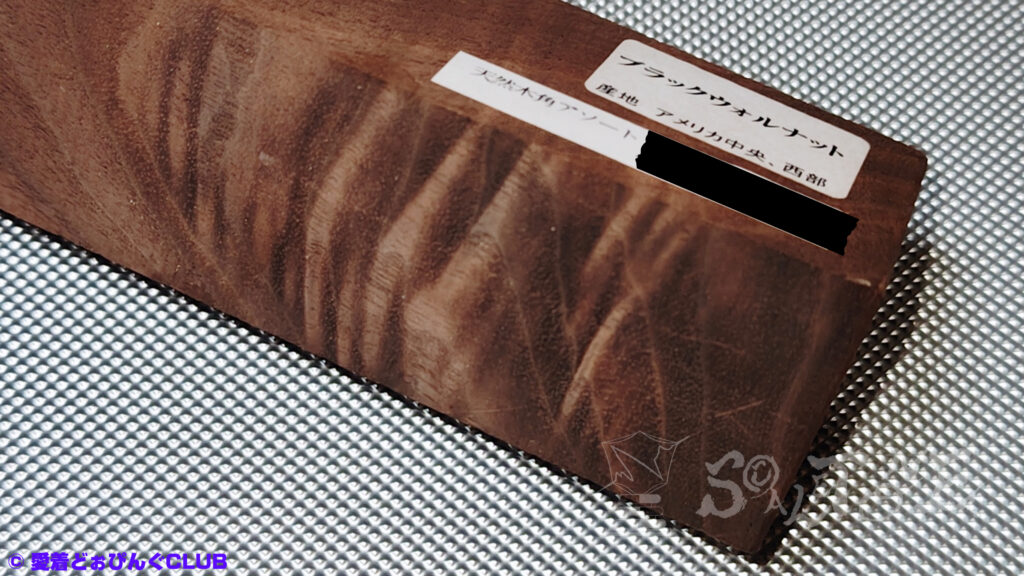

ウォルナットボディの謎

ウォルナットで製造されたフラットトップのソリッドボディで、バインディングはありません。

エレキギターでの使用は珍しいウォルナットですが、家具や装飾などでは幅広く利用されている木材で、木目の美しいものは高級品として扱われるようです。

ベースのボディやアコースティックギターのネック、その他音響機器などに部分的であっても使用されている実績があるので、決して楽器には不向きな木材とも言い切れないです。

音響特性は、以下のように言われています。(諸説あります)

- 明瞭で輪郭がシャープ

- 暖かく、柔らかい音

- 中低域を中心に全音域でバランスの取れた響き

- 音の立ち上がりが速い

- アタック感が強い

ハカランダも規制前は一般的な木材であったように、現在は高級材とされていても開発当時と金銭的価値が同じとは限りません。樹種やグレードもあります。

ただ、もし高級材であるのなら、なぜステューデントモデルに、突発的に、しかも単発で、惜しげもなく採用したのかが『The Paul 最大の謎』とも言えます。

だからこそ「実験素体」と仮定しました。

偶々工場に転がっていただけの気まぐれかもしれないし、代替となる木材を模索するにあたり、一先ず用途を絞らなければ、広義で木工/家具職人の業界ではウォルナット(アメリカン・ブラック・ウォルナット)は身近な樹種だった可能性もあります。

私には知る由もないですが。

画像の個体は4ピースボディですが、sns等では1Pや2Pのものも稀に確認できます。

色も木目もこの個体はあっさりとしていますが、黒いボディに豪快な木目をもつ高級家具のような個体も存在し、そちらは比較にならないくらい力強く美しいです。

ウォルナットでも杢が浮き出ることはあるようです。

「beveled contour」の効果

トップ材の貼られていないフラットトップ仕様ではありますが、非対称に施された流麗な面取り加工が特徴的で、抱えやすさや演奏性の向上、軽量化にも一役買っています

もし、ボディ形状が音質に影響するのなら、疑似的にアーチトップの効果を狙っていたのかもしれません。

球体に近づけば響きが良くなる。反射が少なくクリアな音質。+ ローズウッドとマホガニーの間といわれる“ウォルナットの音響特性”

“L-6s”などはここまで深いコンターではないので、強引にこじつければ、先述の“335-s”が「Firebrand」に組み込まれた理由付けにもなるかもしれません。

ボディトップには、ボディサイド低音弦側・高音弦側共に“SG”でいうところの「ベヴェルドコンター」のような面取り加工が施されています。

ボディバックにも、“LesPaul Jr.”でみられるような“ベリーカット”や“バックコンター”、“タミーカット”などと呼ばれる面取りが施されています。

上記のように、バランスよく施されたコンターは、デザイン面だけでなく扱いやすさも考慮して設計されていることが見て取れます。

コンター加工は本来であれば廉価モデルには必要のない工程であることから、ノーリン期は単にコスト削減と利益だけを追求していたというわけでもなさそうです。

Amazonでの検索結果:“Gibson SG“

理想の重量

重いイメージのウォルナット材ですが、当個体は“3.8kg”で、エレキギターとしては取り回しのしやすいとされる重量に収まっています。

そして、レスポールの理想とされるオリジナルバーストが『重量“3.8±0.3kg』あたりとすると、レスポールシェイプとしてもちょうどいい重さ。

重量も、狙った音があれば音質の傾向を知る上で参考になる要素の1つと言われています。

Hardware

ブリッジ

ブリッジには、“Nashvill type Tune-O-Matic bridge”が採用されています。

※2019年頃からの仕様変更に伴い、ポスト間ピッチなどの規格も変更された可能性がございます。

購入前に必ずサイズ確認をしてください。

この個体はサドルを変更済み。

Amazonでの検索結果:“KTS チタンサドル“

また、ストップ・テールピースは軽量だったので、デフォルトなら“アルミ製”ということになります。

仕様なのか改造なのかは定かでないですが、「Wide Travel Bridge(通称:ハーモニカブリッジ)」の個体も存在するようです。

“Nashvill T-O-M”と“Wide Travel Bridge”はポスト間距離も含め規格が異なるので、個人の改造ではなく工場で余ったパーツを流用した可能性もあり得ます。

“Nashvill type Tune-O-Matic bridge”が製造・使用されたのは1975年頃から。

78年から製造された“The Paul”とはタイムラグがありますが、同ボディシェイプで直前まで製造されていた先代姉妹機種(74~78年)“マローダー/S-1”は、むしろハーモニカブリッジのイメージが強いです。

同じ製造ラインの78年製・最初期のプロトタイプ個体であったり、カラマズー工場製の判断基準となったりするのでしょうか?

control

単純に作業工程を減らす作戦で偶然の産物かもしれませんが、ピックアップセレクターはテールピース付近に配置されており、レスポールユーザーの一部で局所的に頻発する、ピッキングストロークによる誤作動を防ぐ位置取りとなっております。

toggle switch

3way toggle switch

“白いLes Paul special”のように“大きなアーム”を付ける場合は、トグルスイッチを移設する必要性が出てきそうです。

Speed-Knob

2Volume&2Toneには、内側にエンボスの入ったスピードノブ。

【広告欄】Gibson The Paul

前回も申し上げましたが、生産終了から40年、さすがに塗装の剥げていない個体は少なくなっている印象。

個人的にウォルナットは色が濃い程魅力的に感じます。

S©ALETONE.のひとりごと

あまりにも長くなってしまったため、記事を8つに分けることにしました。

次回は「ピックアップ」に重点を置いた回。

最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。

広告欄

※このリンクにはアフィリエイトが含まれています。内容の確認はしておらず、紹介や推薦を目的としたものではありません。

ご利用いただくことで、運営のささやかな支えになります。判断はご自身の意志でお願いいたします。