クルーソンペグ関連|仕様紹介・選び方・完全メンテナンス&修理ガイド

ギターの「音の安定感」と「ルックスの完成度」を左右するパーツ、それがペグです。

中でもKluson(クルーソン)は、ヴィンテージギターから現代モデルまで多くのギタリストに愛される定番ブランド。

けれど一口にKlusonといっても、種類や仕様は様々で、選び方によってはあなたの演奏スタイルに合わないことも。

この記事では、Klusonペグを選ぶ際のポイントと注意点について解説します。

Kluson ペグの選び方

Amazonでの検索結果:“クルーソン ペグ 2コブ“

選び方のポイント

クルーソン(Kluson)ペグの選び方には、いくつかのポイントがあります。以下に、型や仕様の違いを踏まえた選び方をまとめました。

ペグの配列を確認

- 左右の配列(L側・R側)

- ギターのヘッド形状に合わせて「3:3」か「6連」かを選ぶ。

取り付け穴のサイズ

クルーソンの純正コンバージョンブッシュでも、“for Fender”などがあるくらいなので、以下は参考程度の数値です

- クルーソンタイプは「φ8.5~9mm」の間。

- ロトマチックタイプは「φ10mm」前後。

ビスの位置とピッチ

有名メーカー製リプレイスメントパーツ場合、“クルーソン /ヴィンテージ”タイプ”であればビスを打つ位置は、ある程度互換性をもたせていることが多いです。

ただ、ビスの長さや太さは異なることもしばしば。ねじ込む前に以下の確認を。

- 規格が「インチ」or「ミリ」

- 太さ

- 長さ

- ピッチ(ネジ山の間隔)

「M2.4 」と「M2.6」のように近いサイズであっても、同じに見えてピッチ(ネジ山の間隔)も異なるので確認が必要です。

※「M○○ 」:ビスの太さ「○○mm」

私は付属品ではなく、元のビスをそのまま使うことが多いです。

ボタンの形状と素材

- シングルリング/ダブルリング:年代によって異なる。

- プラスチック/メタル/パール調:見た目と耐久性に影響。

画像は2024年頃代の、単体リプレイスメントペグボタン。

Amazonでの検索結果:“チューナーノブ Tuner Knob – Kluson“

ヴィンテージ再現へのこだわり

60年代のGibsonを忠実に再現したい人にとって、ペグの形状や刻印は欠かせないディテールです。

目指す年代によっては、ヴィンテージタイプの「シュリンク(劣化)ペグボタン」を再現したモデルも販売されていたりします。

Amazonでの検索結果:“クルーソン ペグ Aging“

クルーソンペグの基本タイプ

画像は2010年代の「KLUSON DELUXE」で、Aging仕様でもない通常バージョン。

あえて白いものを選択した選択したというのもありますが、透き通ってます。

これでも少しは黄変していますが、上記20年代製よりも白いです。

配列

| タイプ | 特徴 | 対応ギター例 |

|---|---|---|

| 3:3配列(L3+R3) 【3 per side】 | 左右に3つずつ配置 | Gibson系(レスポールなど) |

| 6連配列(L6 or R6) | 一列に6つ並ぶ | Fender系(ストラトなど) |

「Double Ring」とは?

表記は「DR」

「DR」はクルーソンペグの型番や仕様において、「Double Ring(ダブルリング)」を意味します。これはペグボタンの形状に関する表記で、特に1960年代以降、70年代中期ごろまでのGibsonギターに多く見られるスタイルです。

「DR」タイプの特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| DR(Double Ring) | ペグボタンに2本のリングが入ったデザイン。 |

| 年代再現性 | 主に1960年代中期〜後期のGibson Les Paul、SG、ES-335などに対応。 |

| 代表モデル | / PB / Nickel / DR や DRDL(Double Ring + Double Line)など。 |

| ギア比 | 多くは15:1で、チューニング精度が向上。 |

| エイジド加工 | 「Aging」仕様もあり、ヴィンテージ感を演出。 |

「Double Line」とは?

あまり単体で使われることはないと思うけど、こちらも表記は「DR」

※「DL」ではなく「DR」

「DR」はクルーソンペグの型番や仕様において、「Double Line(ダブルライン)」を意味します。これはペグの背面に刻印されたロゴのスタイルを指します。

「Line」ではなく類語の「Row」から付けられているのかな?とも推測できるけど、一列刻印「Single Line」は「SL」表記。英語って難しい。(複数形?)

むしろ日本語がややこしくしてるのか。

「DL」タイプの特徴

(↑目次用に、敢えて「DL」にしています。)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| DR(Double Line) | ペグ背面に「KLUSON DELUXE」の刻印が2列で入っているタイプ。 |

| 年代再現性 | 主に1964年以降のGibson系に見られる仕様。 |

| 組み合わせ例 | 「DRDR」=Double Ring + Double Line(60年代中期以降のレスポールなど) |

交換・改造時のポイント

互換性の注意

ロトマチックペグとは取り付け穴のサイズが異なるため、コンバージョンブッシングが必要になります。

見た目や色だけでなく、ギター本体ヘッドに開けられた取り付け穴径、交換パーツのポスト径など、相性もあるので「パーツ選びは慎重に」

↓詳細は関連記事で。

Amazonでの検索結果:“クルーソン コンバージョンブッシュ“

作業における注意点

楽器本体に負担がかからない作業場の確保はもちろんですが、ここでは意外と見落としがちな木ネジの締め方についてひとつ。

一度外した木ネジを付けなおす際、ネジをまっすぐ穴にはめ込み、押し込まずに反時計回し(左回し)にドライバーを回転させると、“カコッ”と一段落とし込めるポイントがあるはずです。

そのポイントが、ネジ穴を緩ませないための、木ネジを締め込むスタート地点です。

エイジド加工モデルもあり

新品でもヴィンテージ風に仕上げた「aging」「aged」「relic」タイプが販売されており、ギターのレリック(経年変化)に対する見た目の違和感を抑えられます。

Amazonでの検索結果:“クルーソン ペグ Aging“

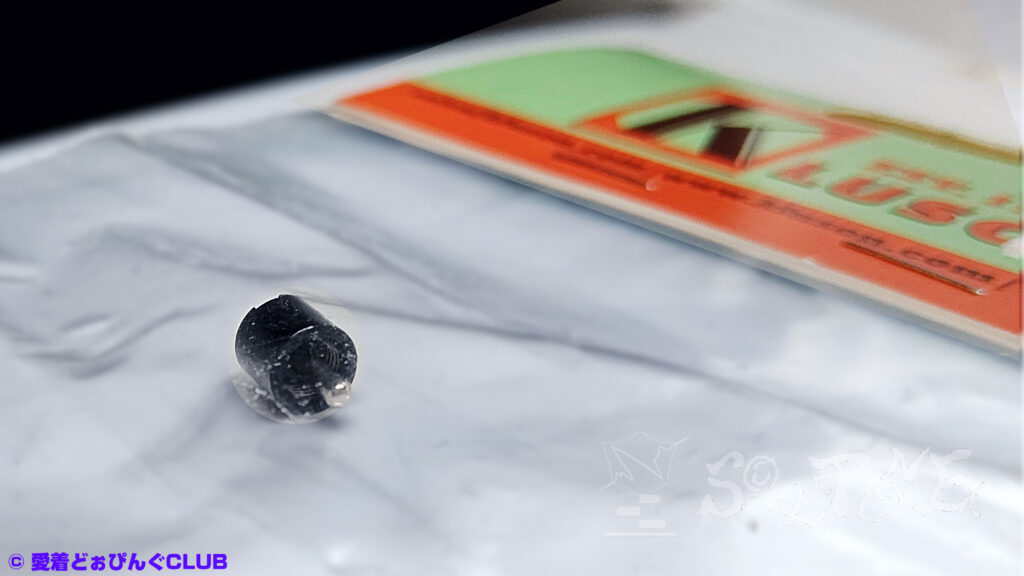

ロック式

実はKlusonにもロック式はあります。

別の目的で購入したので画像だけ。

【番外編】WD社のKluson Revolution Series

日本にはあまり入ってきていないようですが「Kluson “revolution series”」という選択肢もあります。

クルーソン製品の取り扱いがある楽器店の店頭で相談すると、もしかすればWD社・Klusonから取り寄せてもらえるかもしれません。

※木部加工が必要になる場合があります。

「2コブボタン」仕様は確認できてません。

このシリーズは、クラシックなルックスと現代的な機能性を融合させた高品質なチューニングマシンで「ヴィンテージスタイル/ロトマチック」の特徴を併せ持ちます。もちろん「ロック式」もモデルによっては選択可能なようです。

「Revolution Series」の特徴と仕様

Amazonでの検索結果:“Kluson Revolution“

基本仕様

- ブランド: WD Music / Kluson

- シリーズ: Revolution Series

- スタイル: ヴィンテージ風ロトマチック(Rotomatic)

- ロック機構: 自動ロック式(Locking Mechanism)

- ギア比: 一般的に18:1または19:1(高精度なチューニングが可能)

- 取り付け方式: 10mmモダンスタイルのヘッドストックに対応(ヴィンテージルックながら現代仕様)

特徴の詳細

- ヴィンテージルック: クラシックなKlusonスタイルのボタンとハウジング形状。GibsonやFenderの50〜60年代モデルにマッチ。

- ロック機構: 弦交換が簡単で、チューニングの安定性が向上。ステージやレコーディングでの信頼性が高い。

- 高精度ギア: 滑らかな回転と微調整が可能。特にスタジオ用途やライブでの使用に最適。

- カラーオプション: ニッケル、クローム、ゴールド、ブラックなど複数あり。ギターの外観に合わせて選べる。

こんな方の記憶の片隅に。

- ヴィンテージギターのルックスを保ちつつ、チューニングの安定性を求める方

- ライブやレコーディングで素早い弦交換をしたいプレイヤー

- ギターのカスタマイズでクラシックとモダンの融合を目指す方