クルーソン関連|ギターペグの仕様紹介・完全メンテナンス&修理ガイド

ギター好きなら一度は経験があるかもしれません。

“グニッ”と曲がったペグシャフト。ヘコヘコ回るあの感触。

貫禄というには頼りなく、ちょっとした絶望感すらありますよね。

今回は、曲がってしまったクルーソンタイプのペグシャフトを、なんとか修正できないか試みた無謀な挑戦の記録です。

これから紹介する方法は、かなり強引な力業です。

廃棄覚悟・自己流で行った素人の所業なので、参考にはせず、読み物としてお楽しみいただけたら嬉しいです。

参考にされる場合、もちろんすべての作業は破損覚悟の自己責任でお願いします。

作業に伴う破損リスクも大きく、再起不能になる可能性もあります。当サイトは一切責任を負いません。

本来の目的どおり、ペグとして機能することを優先するのであれば、曲がってしまったものはそっとしまって諦めて、迷わず素直に新品に交換することをお勧めします。

金銭感覚は人それぞれではありますが、クルーソンタイプは定番で流通もあり、費用的にもそこまで高価な部類のパーツではありません。

曲がったシャフトが元通り真っ直ぐに戻る保証はないですし、仮に真っ直ぐに戻ったとしても、この作業により新たにギアボックスの歪み修正の必要性が出てくるかもしれません。

ペグボタンが割れる可能性もあります。シュリンクボタンならまず間違いなく砕け散ります。ロマンと共に。

万が一、ペグボタンが粉砕したとしても「欲しいのはブラスポスト」と割り切れるくらいでないと後悔しか残りません。

もし「年式への拘り」と「機能」を両立させたいのであれば、高価であっても中古を買うか、ジャンク品からのパーツ取りが現実的です。

それでもなお諦めきれない方が、美観重視で、スペアパーツとして、記念に、保存しておくという目的のためになら、この記事も少しは価値があるかもしれません。

あとは“修理そのものを楽しみたい”という好奇心の刺激に。

今回はその一例として、私の“無謀な挑戦”をここに記録として残します。

はじめに

素人の挑戦だからこそ生まれた、工程ごとの写真記録と、作業中に感じたリアルな留意点を余すことなく綴ります。

壊す覚悟と、直したい気持ち。その狭間で奮闘した、修理という名の充実感。

「壊す覚悟がある人も、壊したくない人も。参考にするより、楽しんで読んでください」

「他では語られない“やってみて初めて気づいた落とし穴”にも触れています」

「実際の工程写真と一緒に、感覚的なコツも交えてご紹介」

準備する道具など

今回使用した関連道具一覧

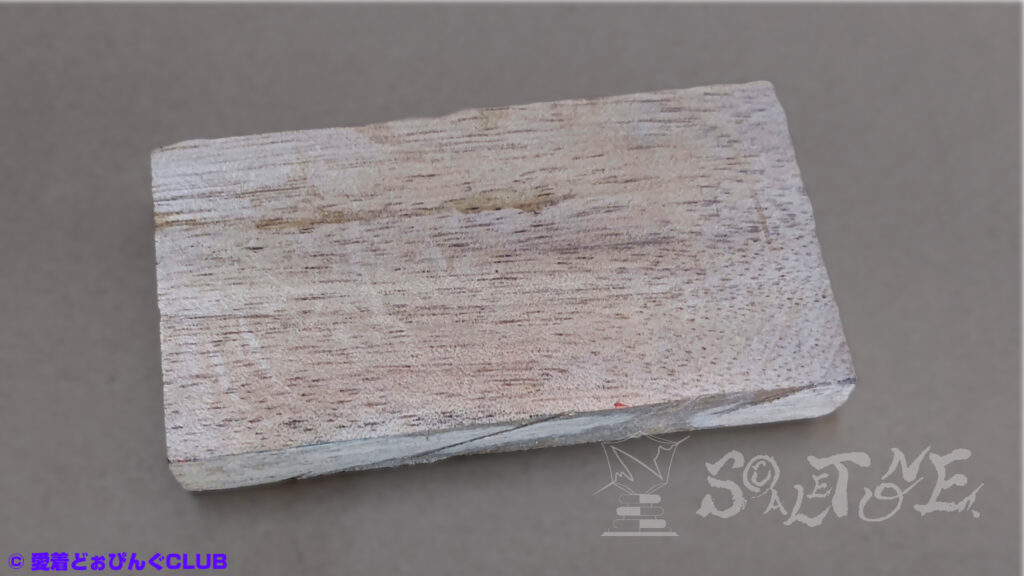

直方体の木材

ペグを固定する治具用。立方体でも台形でも構いませんが、平行な面が少なくとも一対出ていることがポイント。

ペグポストを埋めることが前提なので、タバコ箱くらいの大きさが最低限の目安。

(2025年時点での共有できる「大きさの例え」は何だろう?)

ドライバー

ペグの、取り外し/取り付けで使用

Amazonでの検索結果:“ドライバーセット“

ドリル

電動でも手動でも可。

Amazonでの検索結果:“ドリルドライバー“

ドリルビット①

「Φ8.0~10.0㎜」くらい

Amazonでの検索結果:“六角軸ショートドリル 8.0mm“

ドリルビット②

下穴用「Φ1.5㎜」(今回は無くてもいいです)

Amazonでの検索結果:“マイクロドリル“

太さ2.4㎜(M2.4 )くらいの木ネジ(タッピングビス)

木材にペグを固定するため。

ペグに付属のビスを使うなら必要ないですが、力を加えるので折れても構わないもの。

バイス・万力

ペグを固定するため。

Amazonで購入する:“ボール盤バイス“

保護材

- マスキングテープ

- ゴムマットなどのクッション材

Amazonで購入する:“マスキングテープ“

その他

ペグワインダー

Amazonでの検索結果:“ペグワインダー“

ステップ1:現状確認・診断

目的・作業

シャフトの曲がり具合、ギアボックスの歪みなどを目視&触診でチェック

弦を張った状態、外した状態を共にチェックします。

この段階では“違和感”をどの程度許容できるか、放置・修正・交換の判断材料です。

- ペグシャフトをクルクル回して“異常な感触”を記憶

- シャフトの傾き方向と角度を確認

- スマホカメラの設定にある“ガイド線”が便利

- 写真で記録する

感覚のコツ

回転させる・シャフトを摘み上下左右に軽く揺らすなどして、軸のブレや位置のズレ・曲がり方向や緩みを感じ取ります。

今後自分の感覚が頼りの作業になるので、ここで何も感じないのなら、気にするほどの症状ではないか、後悔しないためにも潔く諦めた方が身のためです。

ただこの記事では、その“違和感”を少しだけ感じ取りやすくするために私が編み出した方法を紹介するものでもあります。

裏技は後述しますので、もうしばらくお付き合いください。

ステップ2:ギターからペグを取り外す

目的・作業

作業しやすいように、また、楽器本体に負担をかけないためにも、ギターからペグを外し、ペグ単体にします。

- 丁寧にビスを外し、ボディ側を傷つけないよう配慮

- ドライバーがずれてヘッドを突くこともあるので注意

- 外したビスは紛失しないよう、蓋つきのケースなどに入れて大切に保管

- シャフトが曲がるということは、ペグボタンにもダメージがあるかもしれません。破損リスクに注意

- 塗装が固着していたり、ベースプレートが木部に食い込んでいることがあります。ギター本体・塗装が持っていかれないようにも注意。

ステップ3:治具を作る

目的・作業

ギアボックス・ペグポストにかかる負担を軽減するために治具を作ります。

ステップ1

ドリルを使って、木材にペグポストが収まるだけの、ポストよりも少しだけ太い穴を開けます。

今回開けた穴は、Φ8.0㎜の太さで、深さは40~50㎜くらい。

ロトマチックならΦ10㎜の穴だと思うけど、私なら分解して他の方法を考えるかもしれません。

ロトマチックとヴィンテージスタイルのハイブリッドの場合もΦ10㎜の穴になるとは思うけど、実物に触れたことが無いのでなんとも。

木材が割れたり、打ち込む際の摩擦でビスが折れる(捻じ切れる)こともあるので、固定ビス用の下穴を開けておいてもいいかもしれません。

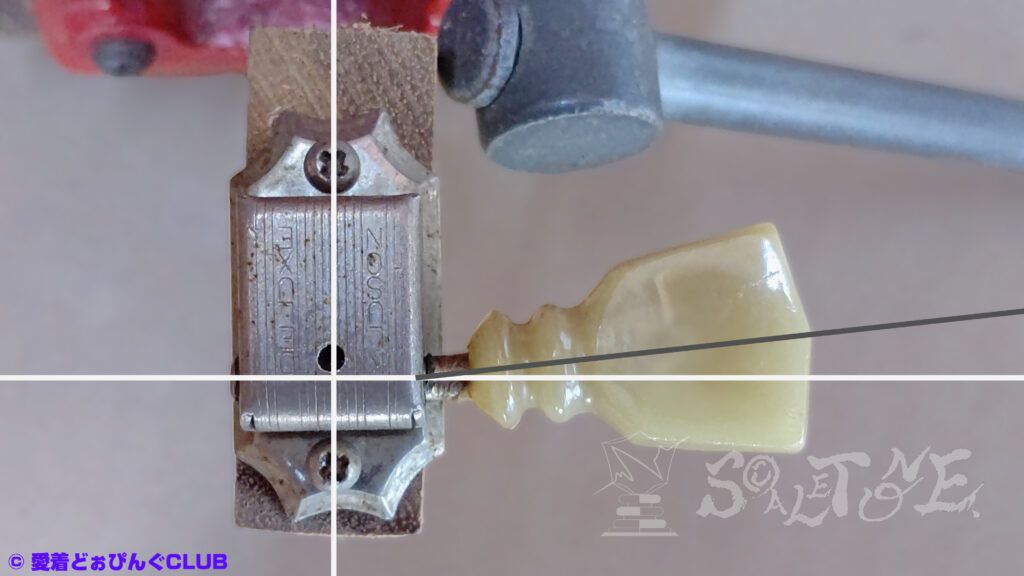

ステップ4:シャフト曲がりの修正【セッティング】

ペグを木材に固定します。

今回は下穴は無くてもいいと判断して、そのままセッティング。

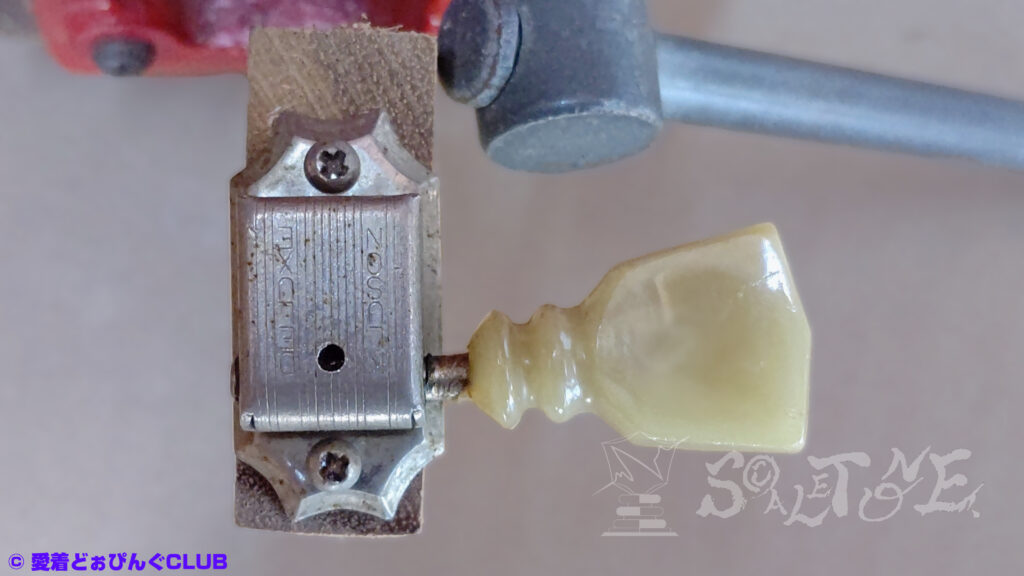

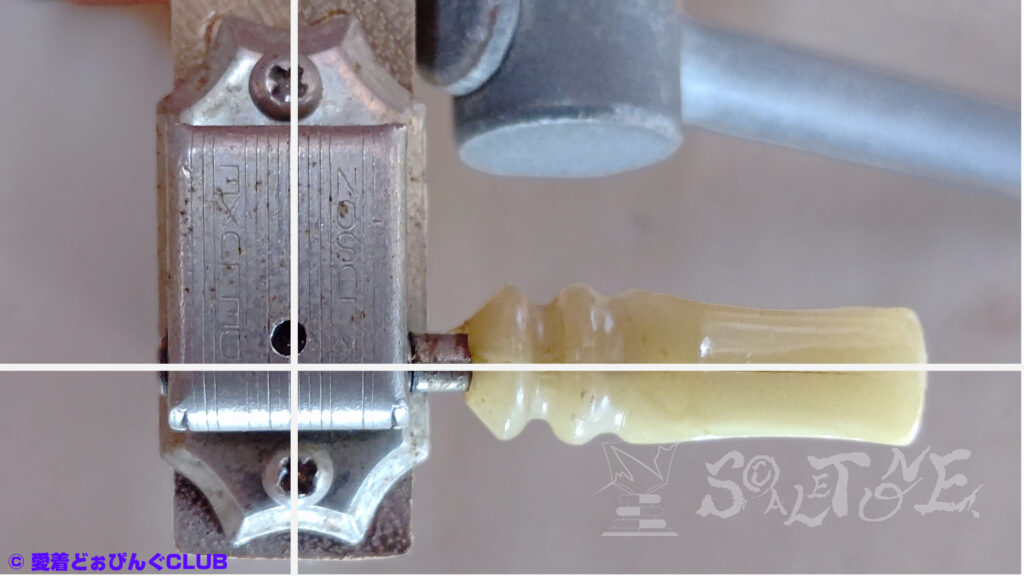

取り付けるとこんな感じ。

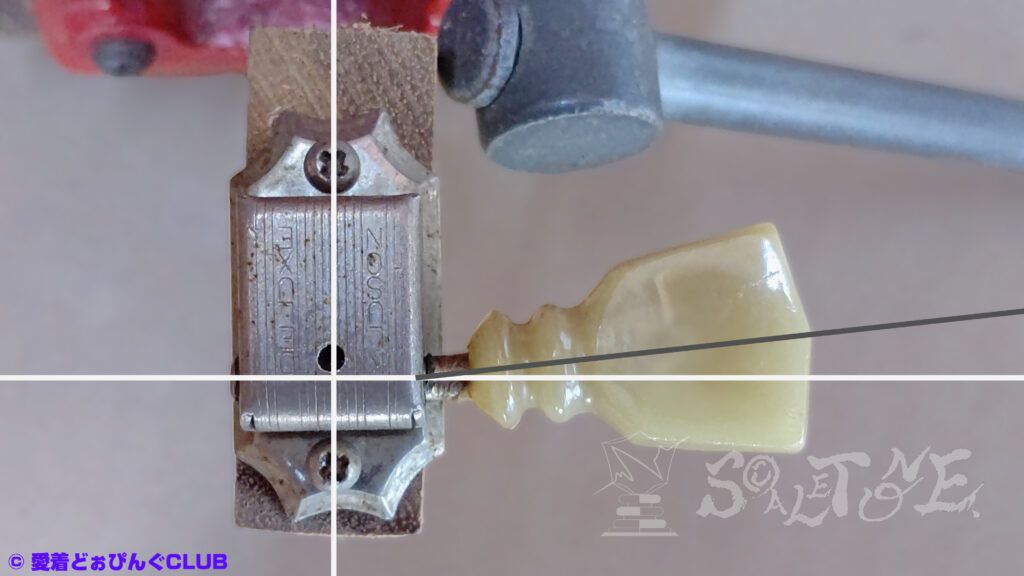

改めて変形を確認。

白線が基準。

よく見ると、ダブルリングに「KLUSON DELUXE」の2列刻印でショートシャフトの60年代仕様でした。

過去の自分に反省を促しておきます。

マスキングテープを巻く

マスキングテープを巻き付けます。

目的は2つ

- ペグボタンの保護

- ワインダーとペグボタンの隙間を詰めるため。

ペグボタンの保護

ワインダーをペグボタンに装着

ワインダーをペグボタンにセッティングします。

ワインダーとペグボタンの隙間を詰める

マスキングテープを巻く量は、ワインダーを回転させたときに、ペグボタンから「ヌルっ」と滑るくらいが理想。

使用したのは楽器店店頭レジ前で投げ売りしていたワインダー。

フィット感を自分で調節できるスペースがあることと、壊れても諦めがつくことが、この作業では重要なポイントかもしれません。

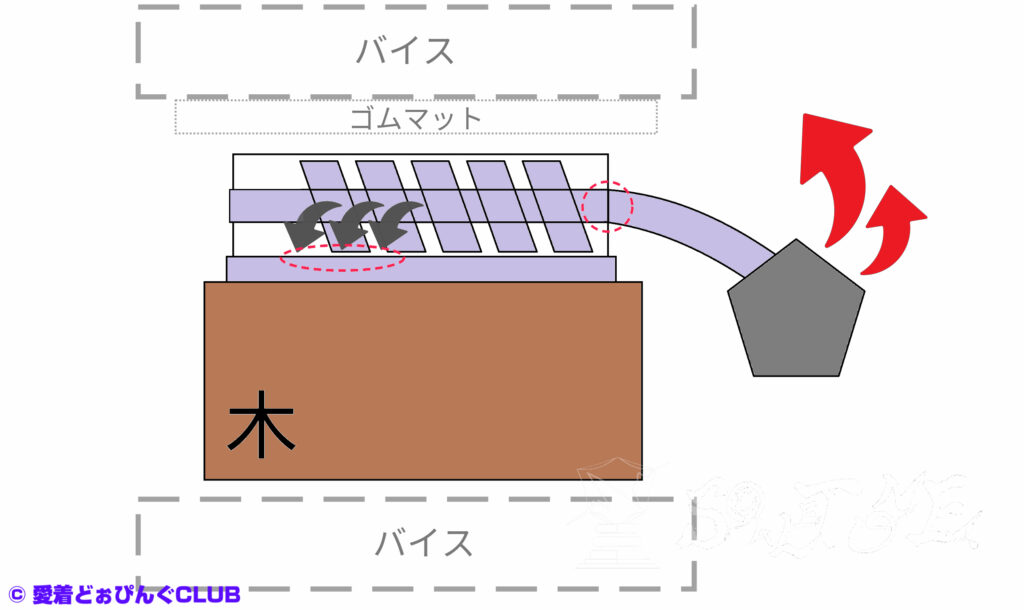

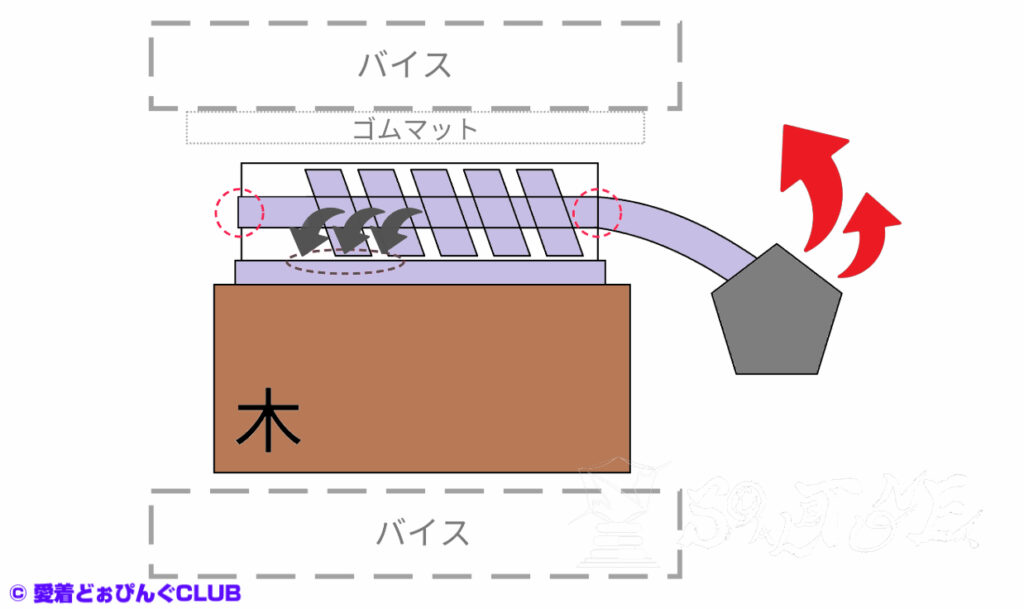

ペグをバイス(万力)に固定

ペグをバイス(万力)に固定します。

※写真は準備していないので、後述「イメージ」図参照。

バイスがなくてもできますが、固定することにより、余計な力や圧を分散したり、捻じる方向の力を抑えることが期待できます。

この時、ペグカバーにかかる圧の分散と、傷などを防ぐ目的で、クッション材や布などを挟みます。

ステップ5:シャフト曲がりの修正【メイン工程】

シャフトを真っ直ぐに近づけるためにも、力を加える方向の見極めが肝心です。

力加減を見誤ると「シャフトが折れる」かもしれませんし、無理な力を加えると「ギアボックスが歪む」もしくは「ポストが折れる」「ウォームギアが変形する」などの可能性も考えられるので、力の向きと加減が最大のカギ。

【重要ポイント】力の方向を見極める

ここからがこの記事で一番重要なポイントで、先述の「裏技」です。

ワインダーは、ハンドルを握らず、ハンドルの端を指で摘まむように持ってください。

ワインダーを「3秒で1周」するくらいのゆっくりとしたスピードで回転させます。

「ステップ1」の時に比べ、持ち手が円運動の中心から遠ざかることにより、回転が詰まるポイントや、ブレるポイントをさらに大きく感じることができるはずです。

変化を感じた瞬間の、曲がっている方向や角度を確認・鉛筆で印を付けるなどして記録・感覚を記憶してください。

立ち位置を変えながら何度も繰り返すと精度が高まるかもしれません。

曲がりの修正

今回はペンチ/プライヤーは使用しません。

力加減が難しく、食い込むわ、滑るわで、最悪ペグボタンを握り潰す恐れがあるからです。

私の方法では、ペグボタンにワインダーを嵌めたまま、持ち上げるように力を加えます。

理由は、面ですくい上げるようにすることで、狙った方向に力を加えるられることと、ペグボタンにかかる力を分散させることが期待できるからです。

力を加える向き

力を加える際は持ち方を変えます。

シャフトの見えている部分の根元からワインダーハンドルの末端までを「一本の棒」と見立て、親指以外の指をすべて使い、支えるように、引っ掛けるように固定します。

栓抜きの要領です。(“栓抜き”すら2025年で通じるのか不安になってきた)

親指を支点にして、「テコの原理」で小指側から持ち上げるイメージで。

イメージ

私は下図のように、赤丸を支点にして、シャフトをベースプレートに押さえつける(楕円)イメージでペグボタンを引き上げました。

2つの仮定と注意点

しかし実際に力が加わるのは、赤マルで囲った、カバーがシャフトを支える部分だけかもしれません。

この時カバーの穴が偏って拡張しないように気を付けます。

仮定の注意点

クルーソンの設計図や「オープンギア・タイプ」の画像をどこかで参照してもらえれば一目瞭然ですが、ペグポストには垂直に「ウォームギア」がねじ止めされています。

「ウォームギア」の変形や歯の欠け、ネジやポストの破損なども考えられ、負荷をかけないに越したことはないので、力を加える向きには注意が必要です。

その場合、少なくとも避けなければならないのは、ベースプレートと並行で、ペグボタンがポストから遠ざかる方向。

力加減

シャフト部分を少しずつ、慎重に力を加えて曲げ戻します。

この時「グー」っとじっくり力を加えてはいけません。

何度もゆっくり回しながらポイントを探り、「ここぞ」という所で少しずつ力を均等にかけるのがコツです。

釣りで魚が餌をついばむように、瞬間的に「クンっ」と力を加えます。

真っ直ぐに近づくまで何度も繰り返します。

「ピキッ」という音や「ギチッ…」という感触が出たら即中断。そこがギリギリのラインです。

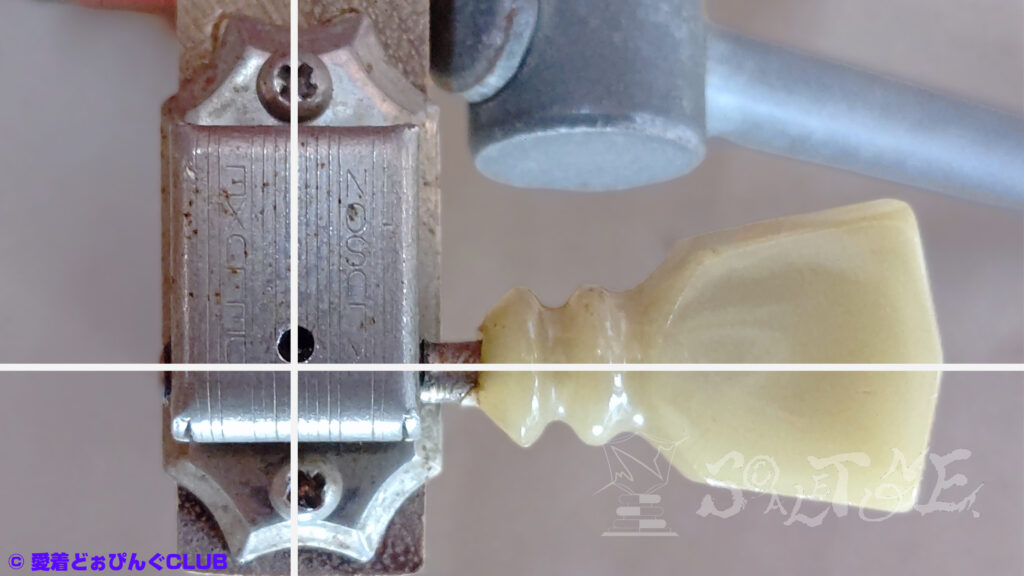

結果発表

Befofe

改めて「Before」写真。

白線に対してグレーの線が歪みです。

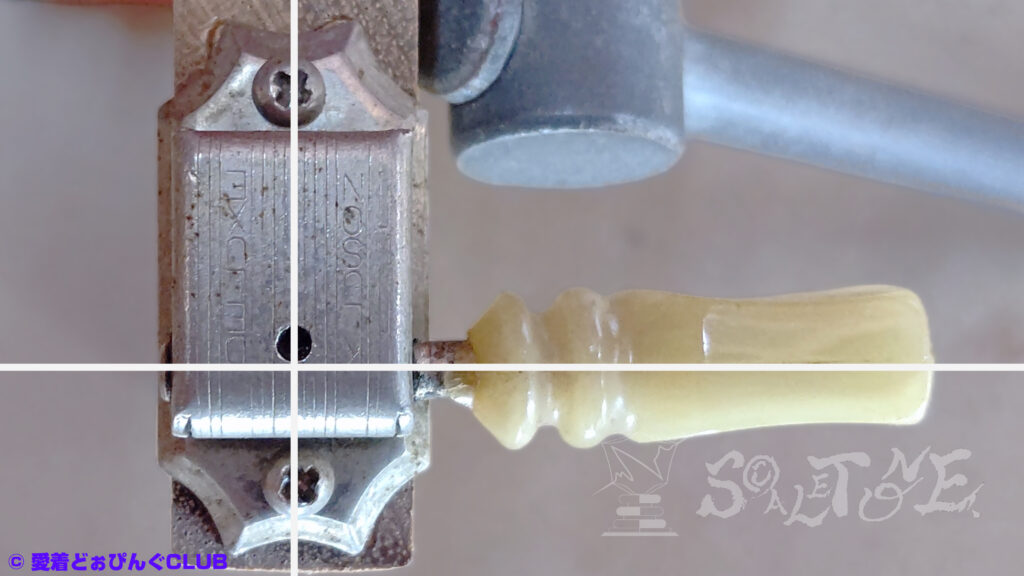

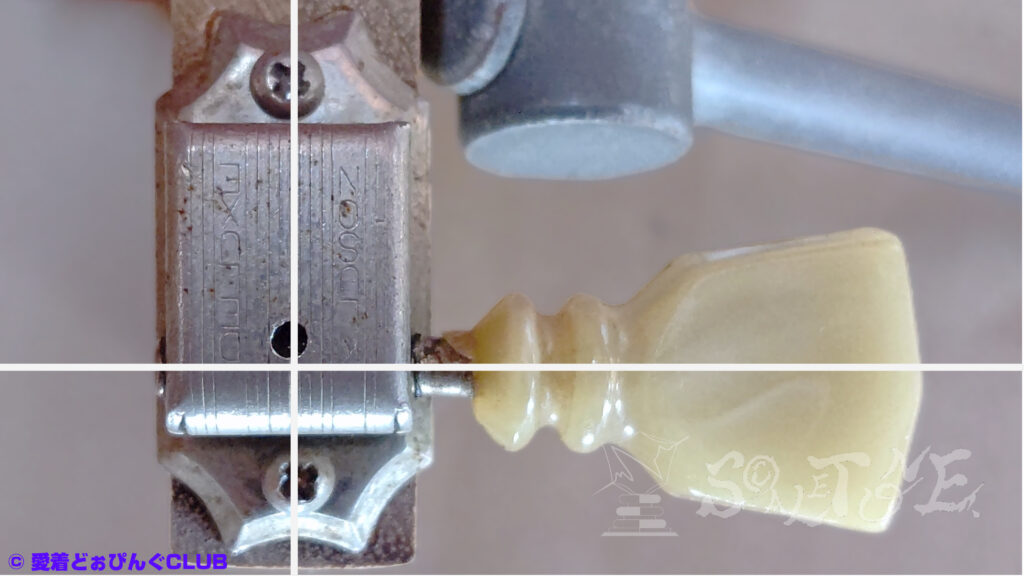

After

以下が修正後、90度ずつ回転させた「After」写真。

この1枚目が「before」に対する「after」です。

ペグボタン、ダブルリングとシャフト境目の「バリ(はみ出し・垂れ)」が目印。

無理をしないのが当サイトのモットーです。

(微妙にずれてる?許容範囲?)

完璧ではないにしても、使用するには問題がない程に傾きは修正できたと思います。

ステップ6:動作確認

再びギターに取り付けて、ペグとして再使用できるかチェックします。

(別のペグに交換しているので、今回の取り付け写真・確認作業は無し)

- ボタンの動き・ギアの噛み具合・軸の回転を慎重に確認

- チューニング精度が出るかどうかも実験

- ビスを打つ際のスタート地点にも注意

「スムースな回転」と「止めた位置でピタッと止まる」なら成功といえます。

最後に

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

修理は“再生”ではなく“可能性への挑戦”。壊す覚悟があるからこそ、大切なものを壊さないための方策が見えてくることもあります。

改めて読み返してみると“細い金属の棒をただ曲げるだけ”の話でしかありませんが、何かしらお役に立てれば幸いです。

- 当記事の関連道具一覧にもどる。

今回はたまたま上手くいっただけかもしれませんし、私としては余計なことはせず保管しておくほうが得策だと思います。

サードパーティ製かもしれませんが、現行品でも“ブラスポスト仕様”は存在するようですので、興味のある方はそちらを探されてはいかがでしょうか。

S©ALETONE.のひとりごと

トイレットペーパーからすると、マシンヘッドってストッパーも無しによく踏み堪えてますよね。