ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド 「ポリッシング編」 -Schaller M6の分解・洗浄・注油・組み立て手順-

このシリーズでは、ギターペグの定番『Schaller M6』ロトマチックタイプのオーバーホールに挑戦しています。

「ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド」では、「分解 → 洗浄 → ポリッシング → グリスアップ → 組みなおし」までの工程を、以下の4回に分けて紹介します。

シリーズ構成

- 第1回:分解

- 第2回:洗浄

- 第3回:ポリッシング

- 第4回:組みなおし・グリスアップ

第3回となる今回は、「ポリッシング」に焦点を当て、以下の内容を画像付きで解説します。

- 「磨き」の手順と効果

- 使用する道具の紹介

- 注意すべきポイント

- 「Before/After」

Introduction

今回はシリーズ第3回として、「ポリッシング」を、画像付きで紹介します。

前回から続く“洗って磨くだけ”の、ありふれた作業ですので、真新しさは何一つないかもしれません。

作業に没頭してしまったのか、なぜか肝心の作業工程の画像もありません。

ですので、約40年分の歳月を削ぎ落とし、少しずつ、いつかの輝きを蘇らせようとした気概だけでも、感じ取っていただければと思います。

そこには、かつての穢れ無い無垢な新しさはないかもしれません。

でも、格好良く歳を重ねているといいな──そんな願いを込めて。

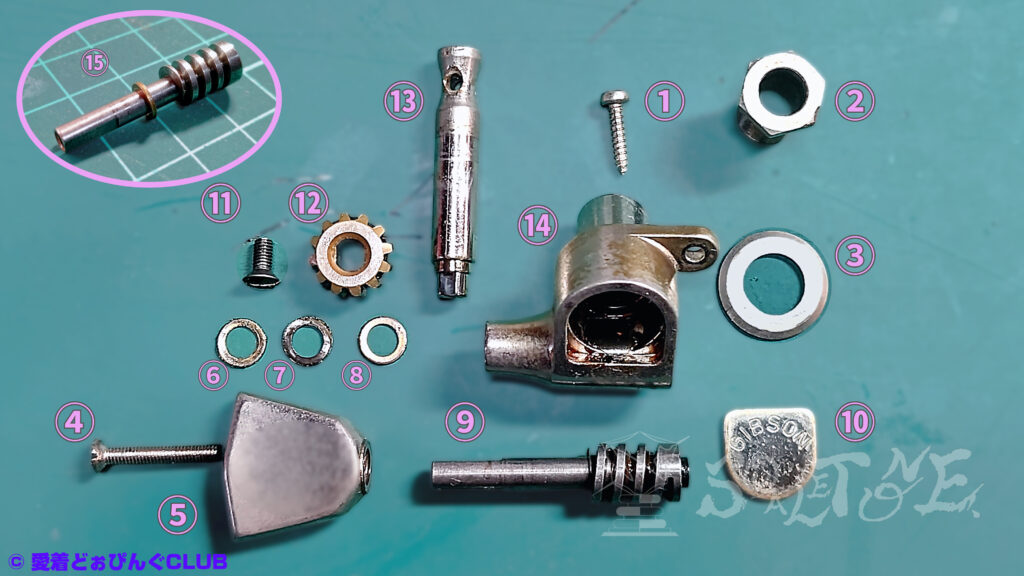

Step 1:状態確認

前回の「洗浄作業」で漬け置きを行った主な目的は、古いグリスの除去です。

しかし、漬け置き洗浄だけでは、画像のようにくすみが残るため、「ポリッシング編」ではこれらを磨き上げる工程に入ります。

なお、「ポリッシング編」と銘打っていますが、私の中では「磨き編」という感覚で進めています。

(気分的なものです)

作業心得

今回はピカールを使用して磨きました。

「磨き作業」をしたのは、基本的には本体露出部分となる、ペグボタン・ギアケース・裏蓋・ペグポストと、マウントブッシュ+ブッシュワッシャーの“6点”のみ。

ウォームホイールやシャフトなど、内部機構に関わる部分は磨いていません。

裏蓋の裏は磨いてしまいましたが、ギアボックス内部に研磨成分を残したくはなかったので、ピカールを使用するのは目に見える外観上の部分のみで、ケース内部までは磨いていません。

Step 2:マスキング

ギアケース内部のようにピカールが入ってほしくない部分には、マスキングテープなどを使い保護や蓋をします。

ケース内部や雌ネジ内、ネジ山など要所を塞いでおけば、後からでもきちんと拭き取ることができるので、そこまで神経質になる必要もないとは思います。

ネジ穴・ネジ山を磨かず、ネジ頭だけを磨きたい場合は、嵌め合わせておくか、木ネジなら端材などに打っておけば簡単です。

保護したうえでバイスやクランプなどに優しく甘噛みさせておいてもいいかもしれません。

折らないように気を付ければ、持ちやすくもなるので細かい部品の作業は格段に楽になります。

Step 3:磨き作業

今回は電動工具・バフを使い、最低速で優しく、さっと仕上げました。

Amazonで購入する:“Dremel(ドレメル) ハイスピードロータリーツール“

とはいえ、磨きすぎは禁物。軸付近に触れれば、思わぬ傷が走ることもあります。

手作業より効率的ですが、その分、繊細さが求められる作業です。

Amazonで購入する:“ドレメルチャック“

(↑これがあるだけで選択の幅が広がります)

作業風景の画像を準備できず、肝心の「過程」の部分がすっかり抜け落ちたことは、申し訳のないことです。

そして、申し訳ないついでに、以下もご必読ください。

警告

後日知ったことですが、ピカールに限らず、メッキと研磨成分の相性はあまり良くないようです。

今回の使用は、私自身の誤った判断によるものであり、「警告」とするのは読者の皆様のみならず、ピカール(日本磨料工業株式会社)様に対しても本意ではありません。

とはいえ、当サイトでは今後もメッキ加工にピカールを使用する場面が出てくる予定です。

そのため、当サイトで今後も紹介する事例は「使用は任意・自己責任」に該当しますが、誤った使用法の一例として、参考程度にご覧いただければ幸いです。

艶出しの魅力は確かにありますが、同様の結果が得られる保証はなく、素材や条件によっては損傷のリスクもあるため、素材の保護と安全性を最優先に、ご自身の判断と目的に応じて、慎重に選択していただくことを強くおすすめします。

メッキ部品への研磨剤使用についての注意

コンパウンドやポリッシュによる艶出しは、表面に微細な傷をつける研磨行為であり、車のワックスコーティングのような表面保護とは対極にあると私は考えています。

前回の最後に「一皮むく」と予告した通り、これは単に汚れを拭うだけの作業ではなく、メッキ加工が剥がれるリスクを伴う作業であることを、あらためて強調しておきます。

実際、今回使用した「ピカール」には「メッキ加工された金属には使用不可」との注意書きがあります。 したがって、今回の使用は自己責任以前に、私自身の誤った使用法として認識してください。

メッキ対応の研磨剤について

「メッキ用」と明記された磨き剤も存在するようですが、そうでない研磨剤はメッキとの相性が悪い可能性があります。

Amazonで購入する:“PiKAL [ 日本磨料工業 ] 金属磨き エクストラメタルポリッシュ“

この点は、どこか記憶の片隅にでも留めておいていただければと思います。

※メッキには種類があることも併せてご承知ください。

当サイトの方針

当サイトでは、専用品(「メッキ用」「メッキ使用“可”」と明記された製品)を除き、メッキに対する研磨剤の使用を推奨しません。

研磨による艶出しは魅力的ですが、使用法を守り、素材の保護と安全性を最優先に考えてください。

作業完了

くすみを綺麗に磨き上げ、晴れやかな気分で歓喜するはずが、私の不注意が重なり、逆に心にモヤがかかってしまったところで、結果発表です。

一見すると綺麗に仕上がっているように見えます。

個人的には上々の仕上がり。

紛失が無いかも再確認します。

個別に見ると、ペグボタンに「白錆・点錆」が発生しているようです。

ただこのあたりは、今回の漬け置きやピカールが原因とは言い切れず、元々あったような気がするので、「経年老化」といったところでしょうか。

少し話を蒸し返すと、ピカールはメッキの「白錆・点錆」に対しても禁忌だそうです。

(目的が「削り落とすこと」にもなりますし)

「白錆・点錆」にはまた別の対策があるようですので、メッキ磨きに関してはやはり以下のようなものを用途に合わせて適宜、選択・使用してください。

- メッキ用錆取り剤

- メッキポリッシュ

- メッキクリーナー

- メッキコーティング

“メッキ 磨き”の検索結果

ギターパーツに関しては、あまり綺麗にしてしまうと取り付けたときに悪目立ちする場合もあるので、このくらいが「落としどころとして丁度良い」と言えなくもありません。

ピカピカにしようとすると、粗く研磨をかけて傷を消すところから始めないといけないので、リスクを回避するためにも、やはりここいらが「頃合い」だと思います。

矛盾しますし推奨はしませんが、「レリック加工」のように意図的な劣化の促進を求める際に、数ある手法の一工程として“部分的に繊細なボカシ効果”を期待できるかもしれません。

磨き作業の「Before / After」

書くタイミングを逃してしまいましたが、余分な研磨剤成分は汚れと共に、清潔なウエスやキムワイプを使用し、拭い落としてください。

Amazonでの検索結果:“キムワイプ“

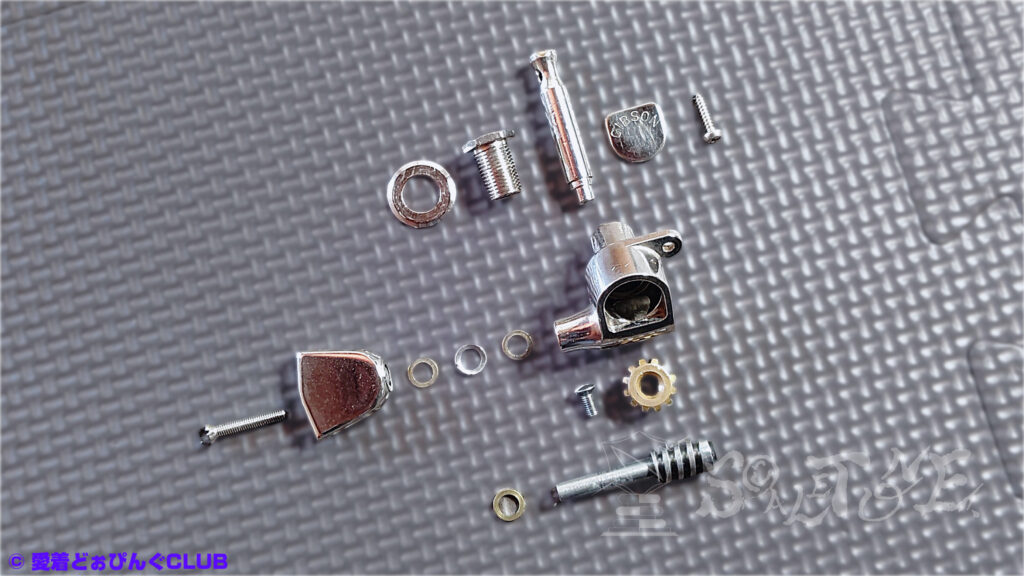

Before

当初は「洗浄編」と「ポリッシング編」を一つの記事にまとめる予定だったため、研磨作業直前の画像がありません。

そのため、“洗浄前”に撮影した画像を「Before」として使用しています。

After

今回の磨き作業終了時。

全体の画像は、最後のお楽しみとして次回「組み直し編」までとっておこうと思います。

「ポリッシング編」道具リスト

主に補助的な道具一覧です。

- ゴム手袋

- デザインナイフ

- マスキングテープ

- キムワイプ・ウエス

- ポリッシャー・ルーター・電動ドリル

- バフ

- ピンセット

工具

Amazonで購入する:“Dremel(ドレメル) ハイスピードロータリーツール“

Amazonで購入する:“ドレメルチャック“

研磨剤

Amazonで購入する:“PiKAL [ 日本磨料工業 ] 金属磨き エクストラメタルポリッシュ“

“メッキ 磨き”の検索結果

クリーナー

Amazonでの検索結果:“キムワイプ“

保護材

Amazonで購入する:“マスキングテープ“

本体

“Schaller ペグ”の検索結果

“ロトマチック”の検索結果

S©ALETONE.のひとりごと:まとめ & 次回予告

次回はいよいよ最終回、「組みなおし編」。

作業内容自体は「分解編」の逆再生のようなものですが、ここまで読んでくださった方には、ぜひ最後まで見届けていただきたい工程です。

ちなみに、アイキャッチ画像にはほぼ完成形が映っていることに今さら気づきましたが、果たして、どんなかたちで復活したのやら──。

その瞬間まで、もう少しだけお付き合いください。