ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド 「分解編」 -Schaller M6の分解・洗浄・注油・組み立て手順-

今回から始まるシリーズでは、ギターペグの定番「クルーソン・ビンテージスタイル」と双璧をなす、「ロトマチック・タイプ」ペグのオーバーホールによるメンテナンスに挑戦します。

作業対象はギターペグの定番「Schaller M6」ロトマチックタイプ。

このシリーズでは、「分解 → 洗浄 → ポリッシング → グリスアップ → 組みなおし」までの工程を、以下の4回に分けて紹介します。

シリーズ構成

- 第1回:分解

- 第2回:洗浄

- 第3回:ポリッシング

- 第4回:組みなおし・グリスアップ

今回は第1回目として、「分解」に焦点を当て、以下の内容を画像付きで解説します。

- 分解の手順と工程

- 使用する道具の紹介

- 注意すべきポイント

- チェックリストとしての確認項目

Introduction

Schaller M6に限らず、ロトマチック・タイプのペグは裏蓋で密閉された構造が特徴です。

そのため、メンテナンスを行うには基本的にオーバーホールが必要となりますが、裏蓋の開封には少し工夫が求められます。

外観に傷をつけずに分解するための方法や、内部構造の確認ポイントを画像付きで紹介しながら、パーツの紛失を防ぐための注意点も解説します。

ペグの構造を理解し、正しく分解することで、後の洗浄や再組み立てがスムーズになります。

ただし、この記事は私の「メンテナンス記録」でしかありません。

オーバーホールを推奨するものではなく、あくまで参考情報としてご覧ください。

作業は自己責任でお願いします。

それでは、「無理をしない」をモットーに始めてまいります。

※厳密なパーツの名称についてはご容赦ください。

Step 1:ペグボタンのネジを外す

まずはペグボタンを留めているネジをドライバーを使用し外します。

このネジは、僅かながらではありますが「トルク調整」の役割もあるようです。

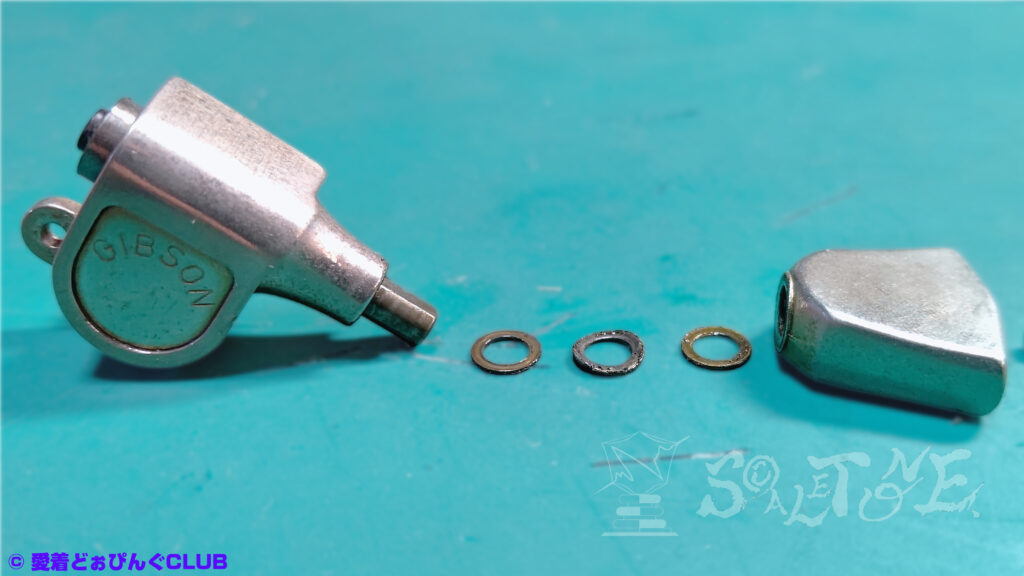

Step 2:ペグボタンとワッシャーの取り外し

ペグボタンをシャフトから抜くと、ワッシャーが現れます。

※マシンヘッドのように、「ウォームホイール(ストリングポスト底のギア)」を介して「ウォーム(ペグシャフト)」とストリングポストの2軸が垂直に連動するギア構造を「ウォーム・ギア」と呼びます。

当ブログでは便宜上、マシンヘッドを「ペグ」、ペグボタンが付いているペグシャフトを「シャフト」、弦を通すストリングポストを「ポスト」、ウォームホイールを「ギア」とします。

この個体では、おそらく同一規格のワッシャー(金色)が2枚と、スプリングワッシャー(銀色)1枚の、計3枚で構成されていました。

※年式により樹脂製の場合もあります。

今回の場合、2枚のワッシャーが、スプリングワッシャーを挟み込む形になっていることが重要です。

紛失防止のため、個別にまとめて保管しておくことをおススメします。

金色のワッシャーは同一規格と判断したため、今回は2つの安全ピンにまとめてしまいましたが、どうせなら組み間違いの無いよう、個別に分類し、番号を振っておいても良かったかもしれません。

※スプリングワッシャーの裏/表・取り付けの向きは失念しました。皆様におかれましては取り外す前に確認を。

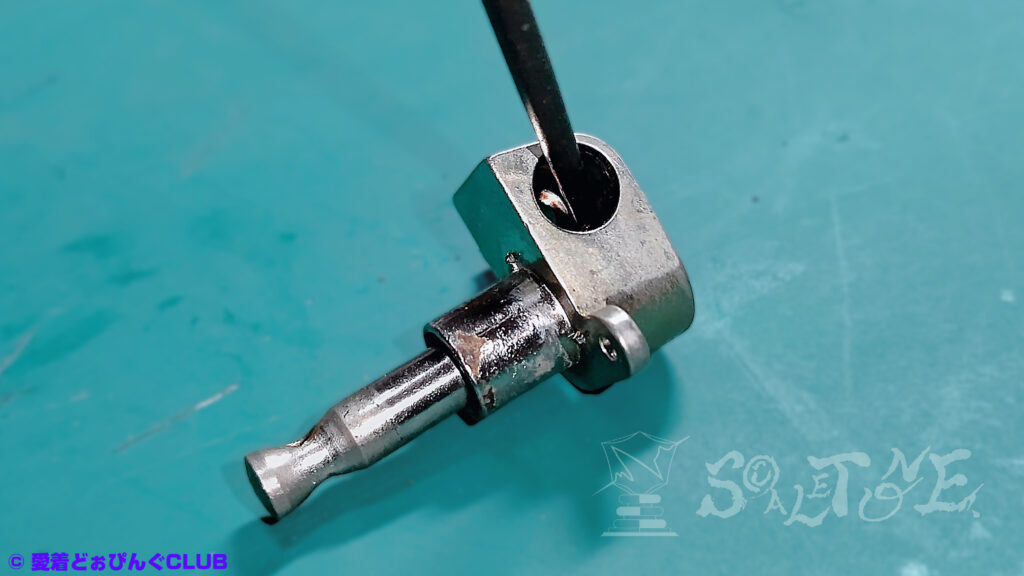

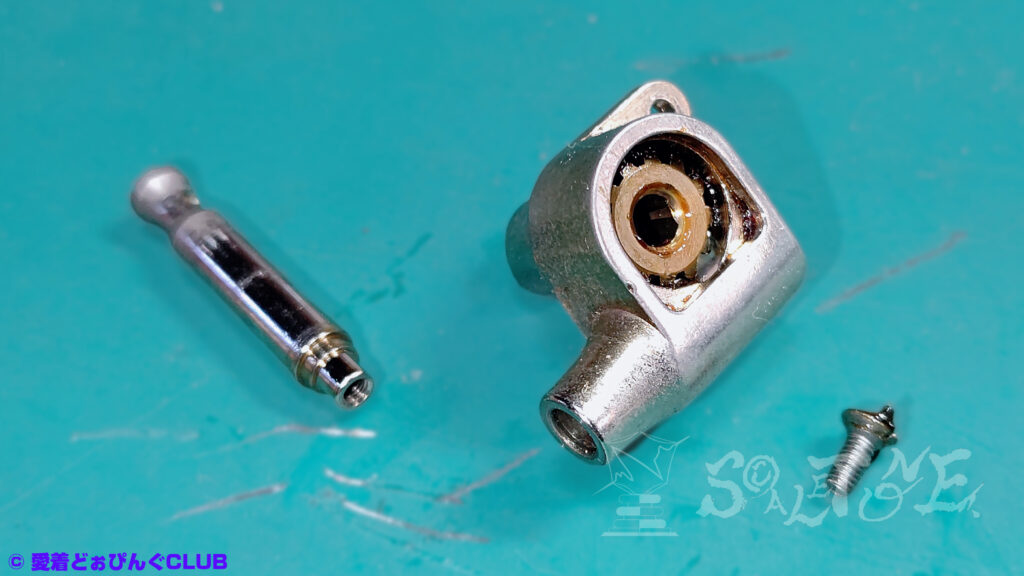

Step 3:シャフトの取り外し

ポストとシャフトをそれぞれ摘み、回転させながらシャフトをギアボックスから抜きます。

画像のように一旦引っかかる感触があるため躊躇するかもしれません。

感覚的なコツが必要な場合もありますが、無理せず慎重に、押し出すように、滑らせるように回転させながら真っ直ぐ抜きます。

以下は後述予定でしたが、画像に写り込んでいたので先に説明します。

シャフトにはリングスペーサー(ガスケット)が組み込まれています。

このリングは先述のものとはまた別の規格ですので、新たに安全ピンなどでまとめておきます。

撮影時、私はこのリングの存在に気付いておらず、ギアケース内に残っている場合もあります。

ギアケースに残った場合は分解作業の最後に外す方が取りやすいです。

見落としがちなパーツなので、後ほどもう一度確認します。

※画像の背景が違うのは、6個分のペグをすべてバラし、洗浄後、容器の底に溜まった見覚えの無いパーツの点数が合わなくて焦った名残です。

裏蓋を取り外す方法

裏蓋を外す代表的な方法には4つほどあります。

- グルースティック

- 瞬間接着剤や両面テープ

- 裏から押す

- カッターなどで隙間からこじる

それぞれにメリット/デメリットはありますが、最も安全と思える方法は「グルースティック」です。

脱脂が不十分だったのか「グルースティック」では上手くいかなかったので、今回は「内側から押し出す方法」を採用。

「裏から押す」方法のメリットは2つ。

- 4つの方法の中では最も確実に裏蓋を外せること。

- 外観面での傷はつきにくいこと。

デメリットは以下。

- 対策を講じない場合のほぼ確実なデメリットは「裏蓋の裏に傷がつく」こと。

- 裏蓋の歪み・ギア及びギアボックス内部の破損などのリスク。

- 他にも考えられる懸念はあるかもしれませんので、注意が必要です。

※グルーを使った開封法の「コツ」はこちら:「Step 0」「Step 1」を参照。

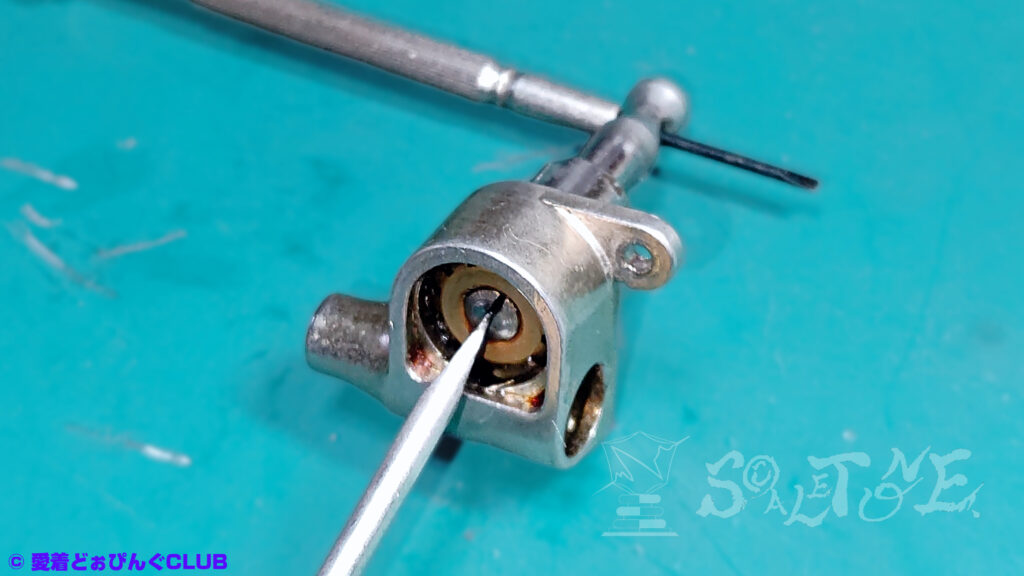

Step 4:裏蓋を取り外す

裏蓋を外すのに用いた道具はコチラ。

手近なところにあっただけの「千枚通し」ですが、“短い” 六角レンチや、“柔らかい” スパチュラよりも扱いやすかったです。

怪我をする恐れがあるので取り扱いには注意が必要なことと、そのまま使うと裏蓋に傷が入るのは必至なので覚悟を決めてください。

シャフトを抜いた穴から覗くと、ケースとギア(ウォームホイール)の間にわずかに隙間が見えます。

この隙間に千枚通しを差し込み、裏蓋を押します。

見るからに強引な手法。

感覚としては、「突く」のではなく、どちらかといえば「テコの原理」でクイッと。

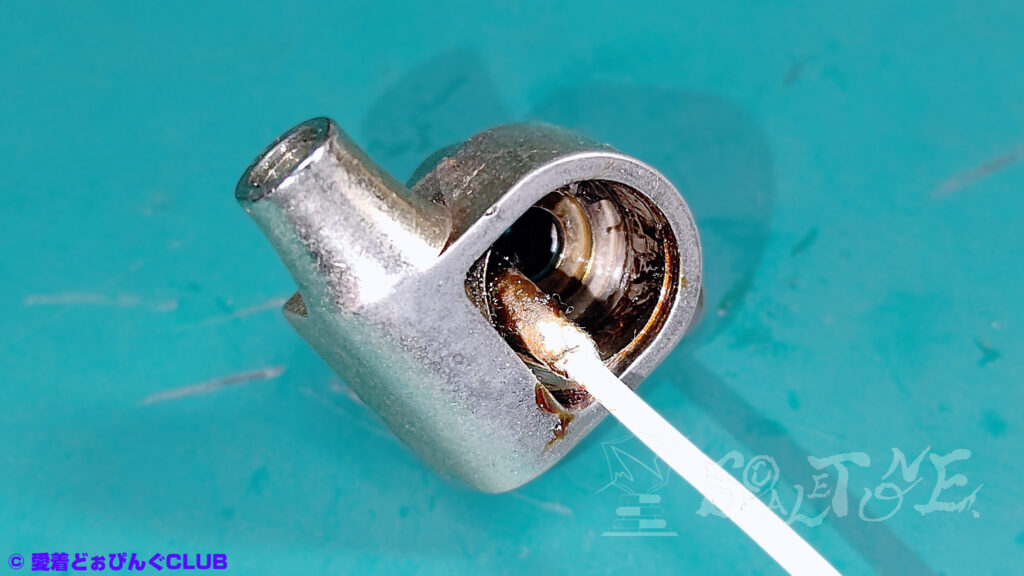

Step 5:グリスの確認と適量

私の美的感覚ではお世辞にも綺麗な画像とは言い難いので、必要性が無い限りあまり掲載したくはないのですが。

赤黒く変色し、劣化したであろうグリスを確認。

(※元の状態を知らないので断定はできません。)

グリスの種類はわかりませんが、少なくともサラサラな粘度でないことは見て取れます。

そして、この量が「注油する適量の基準」と私は判断します。

Step 6:古いグリスの除去

綿棒やキムワイプ・ウエスなどを使い、作業しやすいよう古いグリスを拭き取ります。

こんなことでもなければ見る機会がないので、ウォームホイールのギア比も見ておきます

この個体のギアレシオ(ざっくり言うと“歯の数”)は「12:1」

組み込みの際に間違えることは無いと思いますが、このギアには「裏/表」があります。

Step 7:傷の確認

裏蓋に刻まれた傷。

初めての挑戦で手探り状態だったため、思いのほか激しく傷がついています。

中古で購入したギターに付属していたものですし、蓋を開くのは初めてのことです。

元から付いていた傷の可能性も無きにしも非ずですが、限りなく100%に近い可能性で、まず間違いなく私の仕業。

というわけで、例えば、マイナスドライバーの角を落とし、マスキングテープやグルーガン、熱収縮チューブなどで先端に即席の保護キャップを拵えれば、少しは改善されるかもしれません。

ただ、失敗すると隙間に詰まって悲惨な状況に陥ることも想定できるので、別の対策案か妥協点を考えておく必要が新たに発生します。

よきところで。

Step 8:ストリングポストを外す

ポストとギアを固定するネジを外します。

ポストの弦を通す穴に、精密ドライバーのような棒を差し込み、ポストが回転しないよう固定するグリップとします。

画像の精密ドライバーは、作業後に確認すると曲がっていました。

※捨てても構わないようなものを使用した方が良さそうです。

今回は洗浄の際に強力なクリーナーを使用しないので、少しでも時間短縮のため、ギアやケース内のグリスを軽く拭っておきます。

Step 9:ガスケットの確認

最後に、見落としがちなケース内側もしくはシャフトに残ったリングを取り外します。

先述しましたが、ケース内側またはシャフトにリングスペーサー(ガスケット)が残っている場合があります。

すでに取り外されているかもしれませんが、見落としやすいパーツですので、念のためもう一度ご確認ください。

取り外したリングは紛失しないよう安全ピンなどでまとめておきます。

これで分解作業は終わりです。

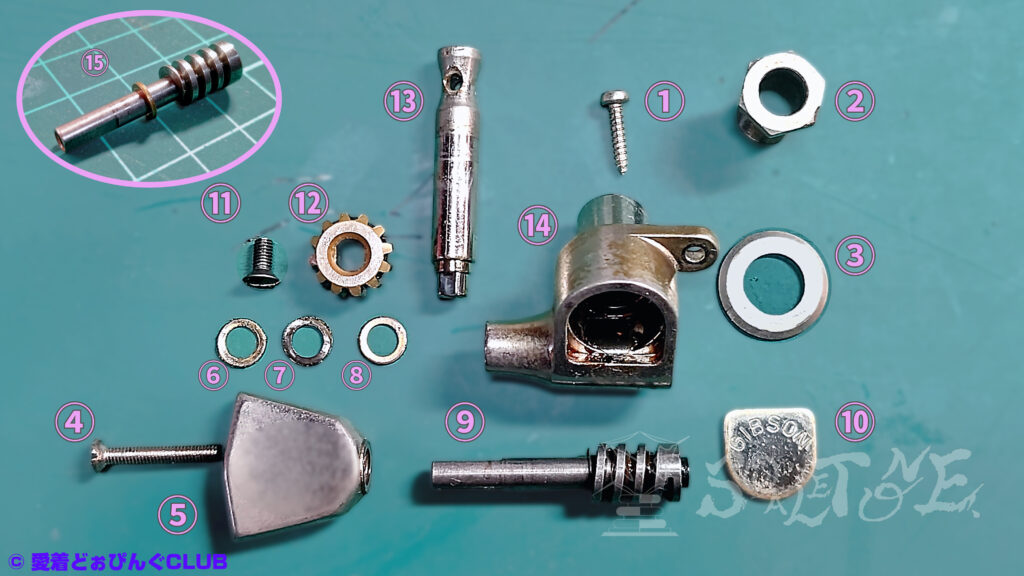

ロトマチックタイプのパーツ点数

今回紹介した「Schaller M6」では、マウントブッシュなども含めると、ペグ1つあたりの部品数は「15点」でした。

「Schaller M6」は「Grover」と並び、数あるロトマチックタイプ・ペグの中でも原型となったモデルのひとつです。

年式やモデル、メーカーにより仕様は異なりますが、シンプルな構造のロトマチックタイプの場合、ペグ1個あたりの部品総数は約15点(マウントブッシュなど含む)で構成されていると言えそうです。

ロトマチックペグ分解作業のチェックリスト(例:Schaller M6)

| ステップ | 作業内容 | 使用道具 | 注意点・確認項目 |

| 1 | ペグボタンのネジを外す | ドライバー | ネジのトルク調整機能に注意 |

| 2 | ペグボタンとワッシャーを取り外す | 手作業 | ワッシャーの順番と向きを記録 |

| 3 | シャフトの取り外し | 手作業 | 引っかかりに注意、リングスペーサーの有無確認 |

| 4 | 裏蓋の取り外し | 千枚通しなど | 裏蓋の傷・歪みに注意、力加減を慎重に |

| 5 | グリスの状態確認 | 目視 | 劣化具合と量を記録(注油量の参考) |

| 6 | 古いグリスの除去 | 綿棒・ウエス | ギア比の確認、ギアの裏表に注意 |

| 7 | 傷の確認 | 目視 | 裏蓋の傷の有無と原因を記録 |

| 8 | ストリングポストの取り外し | 精密ドライバー&ドライバー | ポスト固定時の工具破損に注意 |

| 9 | ガスケットの確認・取り外し | 手作業 | ケース内の見落としに注意、保管方法を工夫 |

紛失防止のための保管チェックリスト

- [ ] ワッシャー類を個別に分類し、安全ピンで保管

- [ ] スプリングワッシャーの向きを記録

- [ ] ガスケットの有無を再確認

- [ ] パーツケースに部品を整理

- [ ] トレーや蓋付き容器で作業中の紛失を防止

「分解編」道具リスト

“Schaller ペグ”の検索結果

“ロトマチック”の検索結果

分解で使用する道具

- ドライバー3種:ギター本体固定ビス・ペグボタン固定ネジ・ウォームホイール固定ネジ

- ソケットレンチ:マウントブッシュ

- 裏蓋を押すための棒

- ペグポスト固定用の棒

Amazonでの検索結果:“ドライバーセット“

購入時にサイズは要確認ですが、ロトマチックタイプのナットは「10mm」が一般的。

Amazonで購入する:“スイングハンドル付ミニボックスレンチ 3本セット“

紛失防止対策

- 「安全ピンや結束バンドなど」×4:ワッシャー×2・スプリングワッシャー・ガスケット

- パーツケース

- タッパーのような蓋つきの箱

- トレー

分解で使用する“任意”の道具

- 清掃用:綿棒・キムワイプやウエス

- 保護用:マスキングテープ

- 作業用手袋

Amazonでの検索結果:“キムワイプ“

その他(代替案も含む思いついたもの)

- グルースティック

- 熱収縮チューブ

- ターボライター

- マイナスドライバー

- ヤスリ

Amazonでの検索結果:“グルースティック“

S©ALETONE.のひとりごと:次回予告

「分解編」はここまでです。

おそらく、このシリーズ自体の見せ場も、初回にしてここがひとつのピーク。

それでも、物語はまだ続いていきます。

次回、第2回はロトマチックペグの「洗浄編」。

第2回・第3回は「組み直し・グリスアップ編」へ向けた繋ぎの記事として、ただ“洗って磨く”だけの、ありふれた光景の工程です。

約40年分の汚れを落とし、少しずつ輝きを取り戻していくその過程だけでも、どうぞ楽しんでいってください。