ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド 「組み直し・グリスアップ編」 -Schaller M6の分解・洗浄・注油・組み立て手順-

このシリーズでは、ギターペグの定番『Schaller M6』ロトマチックタイプのオーバーホールに挑戦しています。

「ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド」では、「分解 → 洗浄 → ポリッシング → 組みなおし / グリスアップ 」までの工程を、以下の4回に分けて紹介します。

シリーズ構成

- 第1回:分解

- 第2回:洗浄

- 第3回:ポリッシング

- 第4回:組みなおし・グリスアップ

第4回となる今回は、「組みなおし・グリスアップ」に焦点を当て、以下の内容を画像付きで解説します。

- 「組み立て」の手順

- 使用する道具の紹介

- 注意すべきポイント

- 「注油」の適量

- 「Before/After」

Introduction

「ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド」シリーズもいよいよ最終回。

第4回となる今回は、「組みなおし・グリスアップ」について、画像とともに、順を追ってご紹介します。

ただ、表現として私の気分的な都合ではありますが、「組み直し・注油」編としてお送りします。

作業内容自体は「分解編」の逆再生のようなものですので、初回から読んでくださっている方には既視感しかないかもしれません。

しかし、せっかく画像も準備したことですし、見落としが無いよう順を追って確認しながら進めていきます。

せっかくなら、綺麗な画像でお届けしたいですしね。

果たしてここまで読んでくださった方の期待に沿える内容になっているかはわかりませんが、

何か一つでも印象に残ることがあれば幸いです。

こんな場末のブログに辿り着いたのも、何かの縁。

どうぞ最後までお付き合いください。

ただし、この記事は私の「メンテナンス記録」でしかありません。

オーバーホールを推奨するものではなく、あくまで参考情報としてご覧ください。

作業は自己責任でお願いします。

それでは、「無理をしない」をモットーに始めてまいります。

※各工程ごとに撮影していますので、撮影対象となっているパーツが同一とは限りません。

ご了承ください。

※厳密なパーツの名称についてはご容赦ください。

Step 0:グリスアップ(任意)

これは作業後の思いつきです。

任意ですが、組む前にケース内側のポストと接する周辺だけグリスを塗布しておいてもいいかもしれません。

※塗布した場合は、必ず拭き取ってください。

錆止めを兼ねて全体に薄くグリスを塗ってもいいかもしれませんが、緩みの原因になる可能性もあるため、少なくとも以下の部分にはグリスがまわらないよう注意してください。

- ギアを留めるネジ

- ポストのネジ穴

- シャフト

- トルク調節ネジ

- 裏蓋側面

また、グリスは樹脂やゴム・本体塗装などと相性が悪い可能性もあります。

接する箇所はしっかりと拭き取ってください。

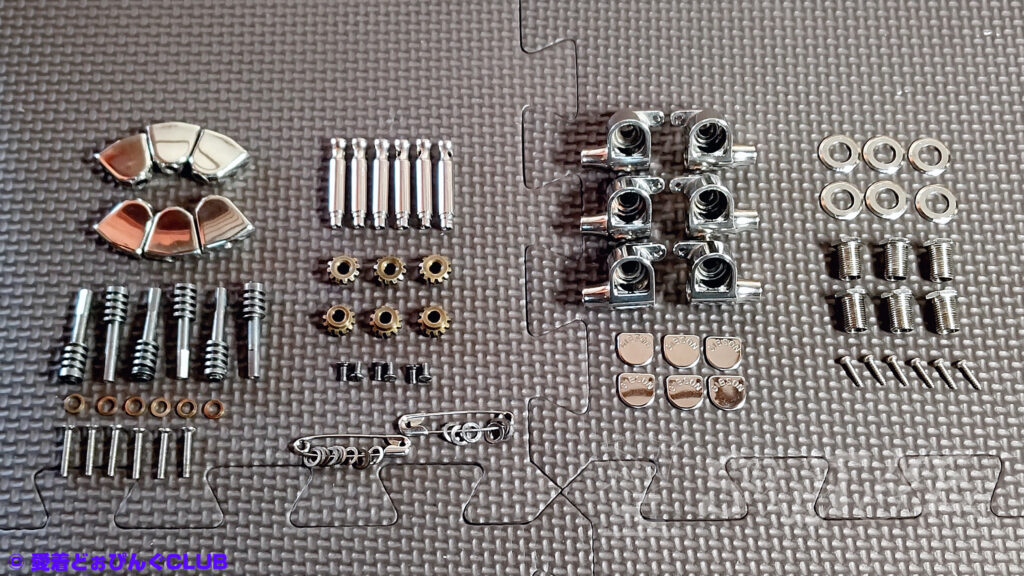

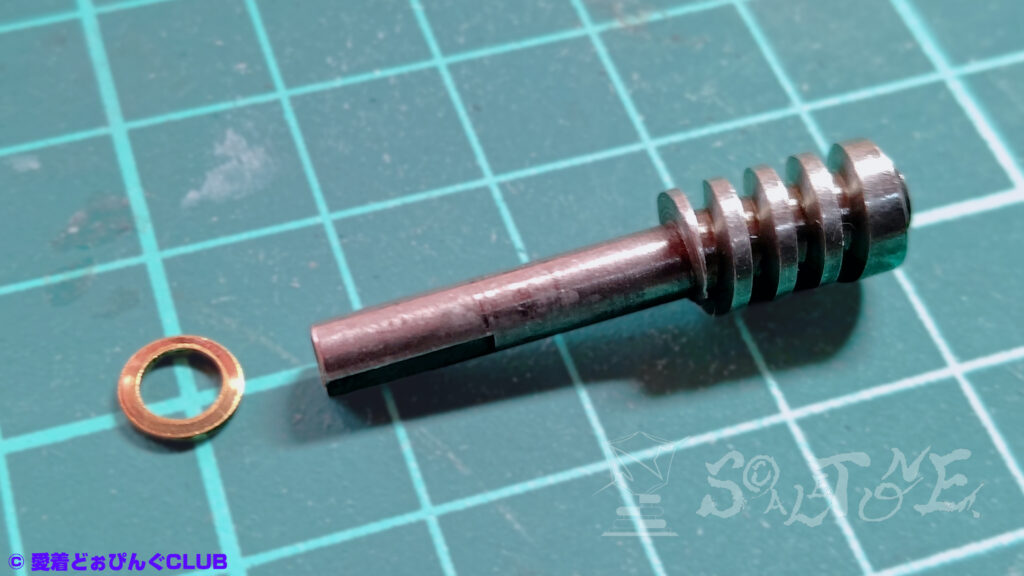

Step 1:ガスケット + シャフト

まずは紛失しやすいパーツ「ガスケット」を「シャフト」に取り付けていきます。

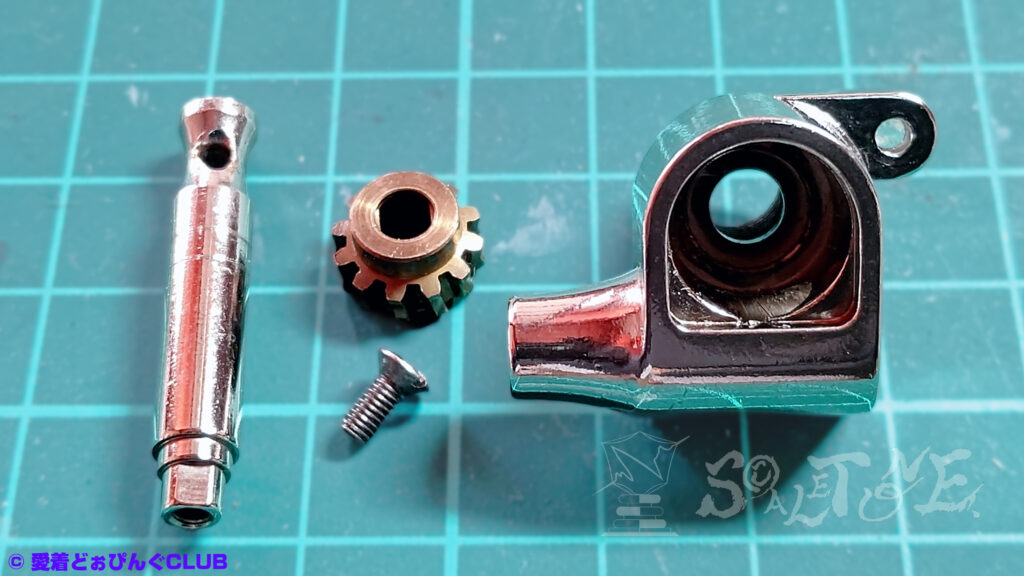

Step 2:ギア + ポスト + ギアケース = ギアボックス

ウォームホイール(以降:ギア)とストリングポスト(以降:ポスト)は、ギアケース(以降:本体/ケース)を挟むような配置で組み込んでいきます。

「分解編」で紹介したように、ストリングポストの弦を通す穴に、精密ドライバーのような細い棒を通し、ネジを取り付ける際にポストが回転しないよう固定するためのグリップにすると、取り付けが楽になります。

※ストリングポストに通した棒は変形する可能性があるので注意。

ギアには取り付け方向があります。

ネジ頭が収まる皿穴加工のある面を外側に向けることで、正しく固定できます。

6個組み終えた状態。

なお、右手前のペグにはメッキ剥がれが見られました。経年変化の一例として記録しておきます。

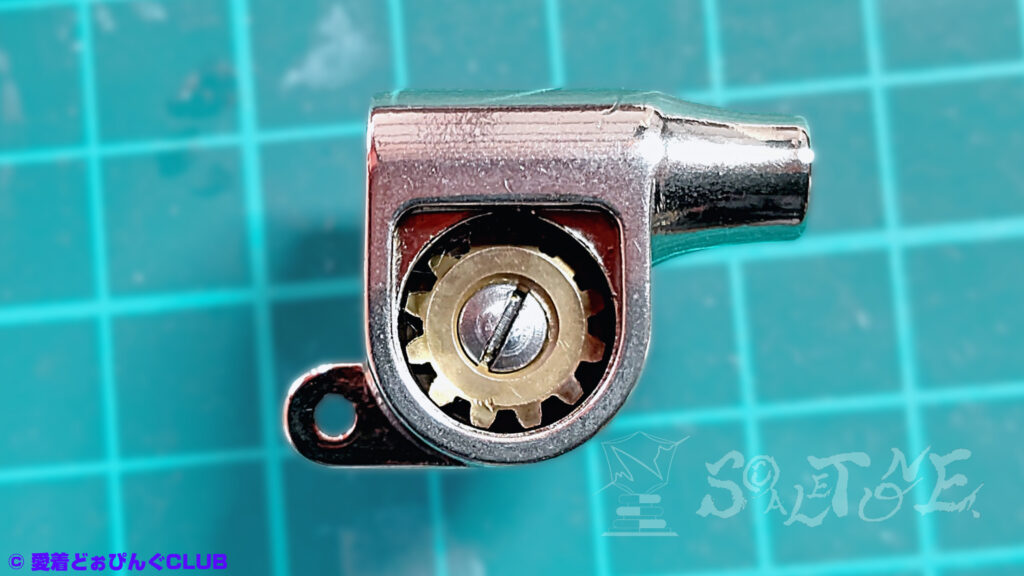

Step 3:ギアボックス + シャフト = 本体

「Step 1」で組んだシャフトを、「Step 2」の本体ケースに組み込みます。

埃などが付着している場合は、都度取り除いておきます。

無理な力を加えず、滑り込ませるように、ポストとシャフトを回転させながら、真っ直ぐに捻じり入れてください。

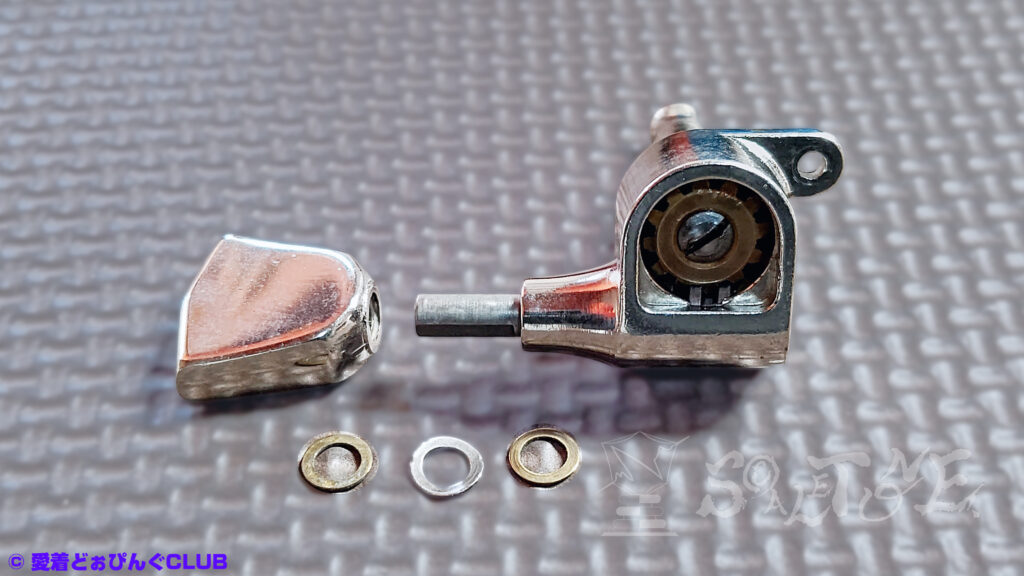

Step 4:本体 + ペグボタン = ほぼ完成

※注油作業時にシャフトが必要以上に抜けてしまったため、改善点として後述の作業との順序を敢えて変更しています。

以降の画像は、ペグボタンが組み込まれた状態としてご覧ください。

ワッシャー①→スプリングワッシャー→ワッシャー②の順にシャフトに組み込みます。

次にペグボタンを取り付け、トルク調整ネジで留めます。

ただ、目的は「“必要以上に”シャフトが本体から抜けないこと」ではありますが、グリスを行き渡らせる調整余地として少しは抜けてほしいので、締め付けず、軽く仮止めする程度に留めておきます。

トルク調整ネジを締めるのは裏蓋を閉じた後、最終調整のタイミングでも問題ありません。

Step 5:注油準備

※後日撮影した画像が含まれます。

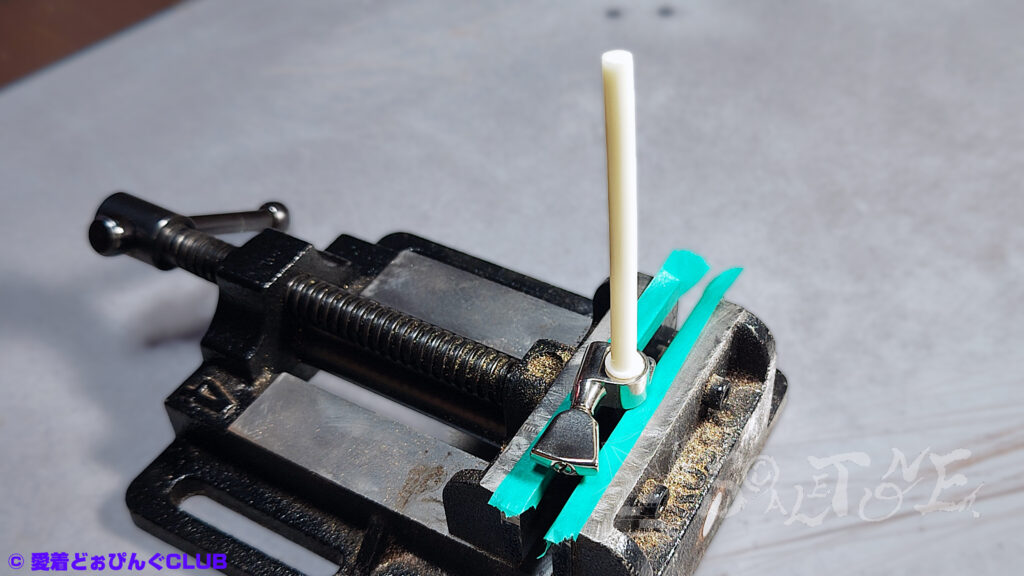

たいした作業でもないし、補助器具の話です。

実際のところ、こだわらなければ何でも構いません。

注油用の台というだけなら——

缶ビールの飲み口、テイクアウトコーヒーの蓋のストロー穴、ティッシュ箱に開けた穴、扇風機の網、七輪の網、蚊取り線香の蓋……。

失敗しても壊れても構わないもので、使えそうな物を試してみればいいと思います。

もちろん、自己責任という注釈は当然付きます。

体裁を整えたいだけなので色々書いていますが、紹介しているのは方法論でしかありません。

作業環境の安定性

ポストを気にせず、水平に置けるだけで、注油作業は格段に安定します。

作業スペースの確保は、効率だけでなく安全性にも寄与します。

固定具の選定

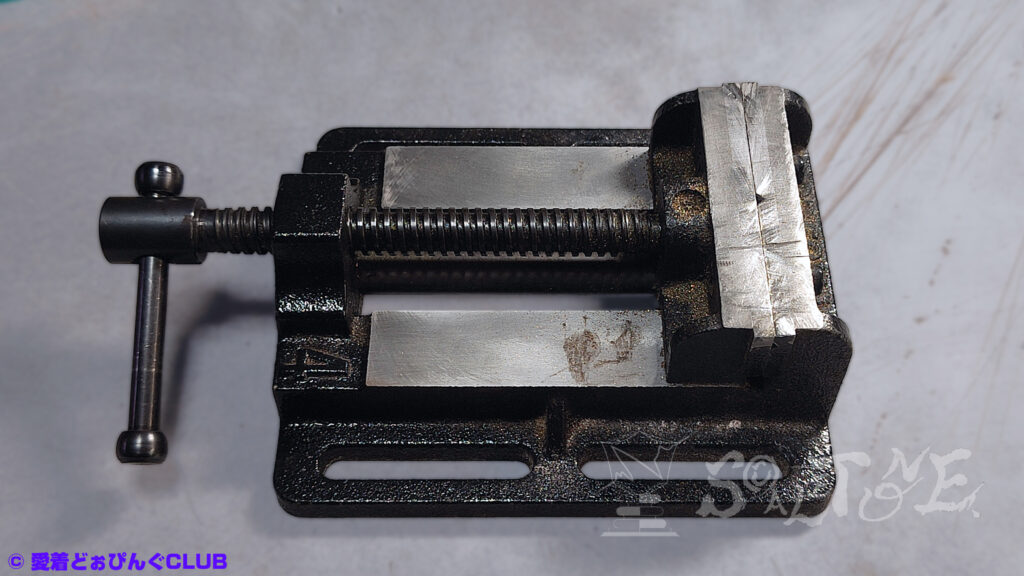

注油後にハンマーで叩く工程を想定するなら、頑丈なバイスの使用が望ましいです。

※バイス使用時は、布やゴムなどのクッション材を挟むことで、ケースの保護にもなります。

Amazonで購入する:“ボール盤バイス“

代替固定方法

以前紹介した、ポストを通す穴を開けた端材も有効です。

ロトマチックの場合は、およそΦ10mm程度の穴が目安です。

Amazonでの検索結果:“六角軸ショートドリル 8.0mm“

ポストの形状に合わせて加工しておくことで、簡易的な固定具として機能します。

ソケットレンチの使用について

ソケットレンチを作業台代わりに使うことも可能ですが、面で支えられないため、ハンマーで叩く際に破損や変形のリスクがあります。

そのため、代用としての使用は推奨できません。

手近にあった我が家の11㎜ソケットでは寸足らずで、少しはみ出してしまったため、バイスに載せています。

あくまで急ごしらえの参考画像です。

Step 6:注油

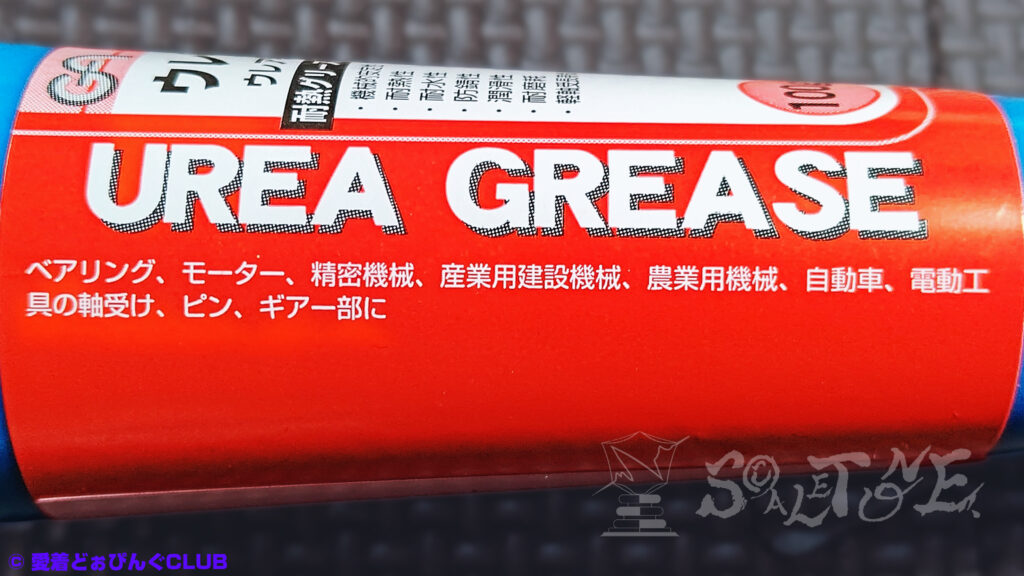

今回使用したのは「ウレアグリス」。

グリスの選定理由

私は「ウレアグリス」を選択しました。

Amazonで購入する:“ウレアグリース“

使用するグリスの種類

リチウム系、モリブデン系、シリコン系など、用途によって種類も粘性も様々です。

しかも、別種でも用途が重複していたりするため、決定打に欠けて混乱してしまったのが正直なところ。

専用品として明示されていない限り、ネットの情報を鵜呑みにすることはできません。

信じられるのは、専門家の知見と、自身の責任と覚悟だけです。

だからこそ、今この場で書いている私の選択も、正解だと信じないでください。

今回の選択の決め手は、以下の二点だけです:

- 製品の「用途欄」に目的が合っていたこと

- 見た目が「サラサラではなさそう」だったこと

それ以外の要素、たとえば寿命や長期的な性能については、正直なところわかりません。

Step 7:塗布方法と注意点

ギアから全体にまんべんなくグリスが行き渡るよう、シャフトを回しながら、少しずつグリスを送ります。

適量の判断基準

基本的には分解時の塗布量が「適量の基準」と私は判断しています。

ただ、元のグリスの種類が不明なため断言はできませんし、そもそも本当にグリスとしての役割を果たしているのかすら疑わしい塗り方の個体もあります。

ですので、初めから元とは別種のグリスとして割り切り、「適正量」は、自分の感覚で判断する方が、結果的に気が楽です。

トルク調整と補足情報

「グリスの抵抗でトルクを稼ぐ」という行為に、どれほどの効果とデメリットがあるのかはわかりませんが、「多ければいい」というわけでもないことは確かです。

一応、ペグボタン横に「トルク調整ネジ」もあることですし、重くしたい場合はワッシャーの枚数を増やすことを検討してもいいかもしれません。

(余談ですが、この方法は、トラスロッドを締めても効果を得られなくなった際、ロッド交換前の“最後の手段”のひとつ)

グリスの種類によっては、点付けが適量ということもあります。

ワッシャーが樹脂の場合は、グリスと相性が悪い場合もあります。

ケース縁の蓋に接する部分に付着したグリスや、隙間から溢れ出てくるグリスは必ず綺麗に拭き取ってください。

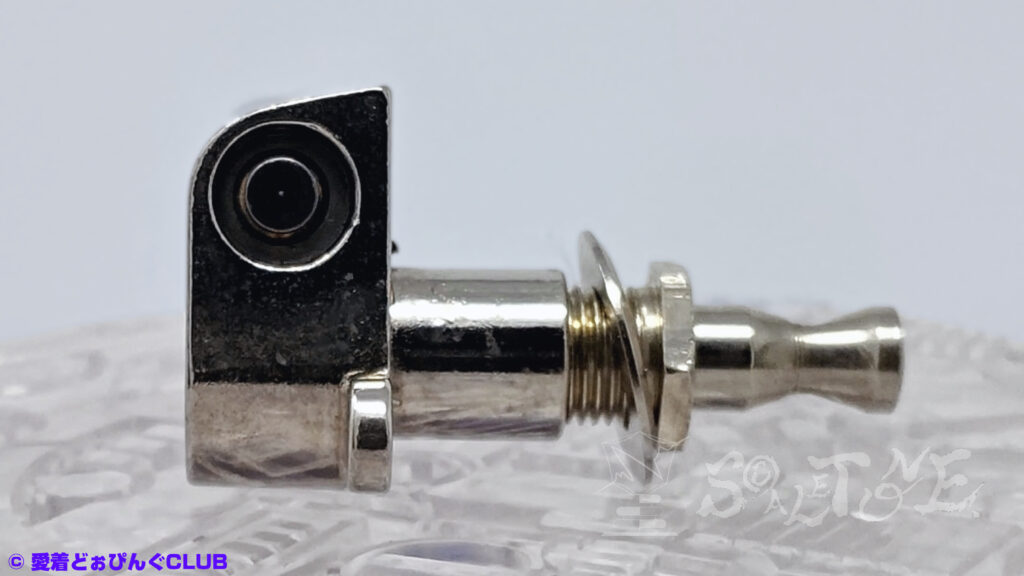

Step 8:裏蓋を閉じる

裏蓋をはめ込みます。

ここで気を抜くと、これまでの作業が台無しになりかねません。

裏蓋はケースの面よりも少し落とし込めるので、奥まではめ込む際は少し工夫が必要です。

使用するのは、プラスチックハンマーと打ち具。

打ち具のサイズは裏蓋と同等か、一回り小さいくらいの太さの棒が理想。

また、傷や変形、メッキ剥がれも懸念されるので、道具の材質選びも慎重にならざるを得ません。

(金属の棒でもゴム板を挟めばいいだけの話なのですが、もうしばらくお付き合いください)

Amazonでの検索結果:“プラスチックハンマー“

打ち具

実はこれ、「分解編」で蓋を開ける際に失敗した棒です。

まさに「怪我の功名」というやつです。

上手くいけば御の字ですし、失敗しても打ち具になるので、一度はグルーを試してみる価値はあると思います。

あと今更ですが、グルースティックで裏蓋を開ける際は、スティックごと貼り付けた方がうまくいきます。

ターボライターの「熱」でスティックを溶かし、画像よりも多めの量で裏蓋全体を覆い、垂直に密着させてください。

※炎の直火で炙らないよう注意してください。

※訂正します。

打ち具製作用に「グルースティック+棒」のパターンと、「スティックだけ」の二度はお試しください。

Amazonでの検索結果:“グルースティック“

※「専用打ち具」の試作記録はコチラ。

Step 9:最終調整

ペグボタンの「トルク調整ネジ」を締めて作業は完了です。

塗装と油分の相性が悪いこともあるので、確認の意味も込めて、もう一度付着したグリスを拭き取ります。

スムーズに回るか?重すぎないか?など、気になるところが無ければ完成です。

お疲れさまでした。

もし問題があれば、裏蓋の開封からやり直してみてください。

詳細は「分解編」で。

結果発表 / ギャラリー

ここからは余韻に浸るだけの画像が続きます。

「綺麗になったのか?」と問われれば、確かに綺麗にはなっています。

ただ、新品同様のピカピカな状態を期待された方には、物足りなく映るかもしれません。

「錆取り→研磨→保護」の過程をきちんと踏めば、あるいは。

とも言えますが、メッキの状態からすると、負担とリスクの方が大きく、やはりこのあたりが個人的には「いい塩梅」だと思います。

「風格」とは、主役であるギター本体に馴染むかどうか——それだけの話です。

現代仕様のロトマチックにおいては、あまり意味を持たないのかもしれません。

メッキの「ヤレ感」は個人的に好みですが。

S©ALETONE.のひとりごと:まとめ「Before / After」

Before

After

改めて洗浄前の画像と見比べてみると、そこに写っていたのは、風格や時代の匂いではなく、ただのタバコのヤニでした。

タバコの煙に曝されるという環境のほうが珍しくなり、久しく忘れていた感覚。

確かにそんな時代だった。

当たり前のように黄ばんだ壁紙やデスクの小物。

同時に中古ギターに対して、怖さや戸惑いも顔を覗かせます。

風格と思っていた塗装の黄変が、紫外線によるものとは限らない。

ここからは、ただの妄想です。

もちろん、実際に以下のような工程があるわけではありません。

とあるカスタムショップでは、「研究の結果、レリック加工されたギターは、シーズニング、塗装の硬化、材の安定、仕上げ工程として、特別な施設【スタッフの休憩室(喫煙室)】で5年間吊るされます。」と謳うかもしれません。

- 銘柄により音色に影響します

- ヤニが音質の変化をもたらします

(ここだけ切り取ると、接着剤やハンダの話に聞こえる)

と。

「急募!喫煙者。タバコを吸うだけの簡単な作業です。」という求人広告が踊り、

数年後には、健康被害をめぐる労災認定裁判が起こるかもしれません。

そしていつの日か、「あの年代は特別な塗料が使われていて、今では再現できない当たり年」と語られる未来が訪れ、

いつしかオーパーツのような存在になる。

そんな都市伝説や俗説が生まれる瞬間の空想も、どこか滑稽で、どこか愛おしい。

やがてそれが真実のように語られる——それもまた、ギターの歴史の一部として受け継がれていくのかもしれません。

正解なんて、私にはわかりません。

これはあくまで、私自身のメンテナンス記録です。

オーバーホールを推奨するものではなく、参考情報としてご覧ください。

作業は、どうか自己責任でお願いします。

以上で、Schaller M6のオーバーホールに関する「ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド」は終了です。

最後までお付き合いいただき、心より感謝申し上げます。

以下は、「ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド」に関連する道具類です。

「ロトマチックペグ完全メンテナンスガイド」道具リスト

“ロトマチック”の検索結果

“Schaller ペグ”の検索結果

作業スペース

- バイス

- カッティングマット

Amazonで購入する:“ボール盤バイス“

分解・組み立てで使用する道具

- ドライバー3種:ギター本体固定ビス・ペグボタン固定ネジ・ウォームホイール固定ネジ

- ソケットレンチ:マウントブッシュ

- 裏蓋を押すための棒

- ペグポスト固定用の棒

- プラスチックハンマー

- 裏蓋用打ち具

Amazonで購入する:“スイングハンドル付ミニボックスレンチ 3本セット“

Amazonでの検索結果:“ドライバーセット“

Amazonでの検索結果:“プラスチックハンマー“

紛失防止対策

- 「安全ピンや結束バンドなど」×4:ワッシャー×2・スプリングワッシャー・ガスケット

- パーツケース

- タッパーのような蓋つきの箱

- トレー

使用する“任意”の道具

- 清掃用:綿棒・キムワイプやウエス

- 保護用:マスキングテープ

- 作業用手袋

Amazonでの検索結果:“キムワイプ“

Amazonで購入する:“マスキングテープ“

磨き

- ルーター

- 研磨剤

Amazonで購入する:“Dremel(ドレメル) ハイスピードロータリーツール“

“メッキ 磨き”の検索結果

注油

- グリス

Amazonで購入する:“ウレアグリース“

その他

- グルースティック

- 熱収縮チューブ

- ターボライター

- マイナスドライバー

- ヤスリ

- デザインナイフ

Amazonでの検索結果:“グルースティック“

関連記事