Gibson The Paul の魅力|70〜80年代Norlin期に生まれた“必然の銘器”

第7章:ネック構成──エボニー指板とフレットレスワンダー

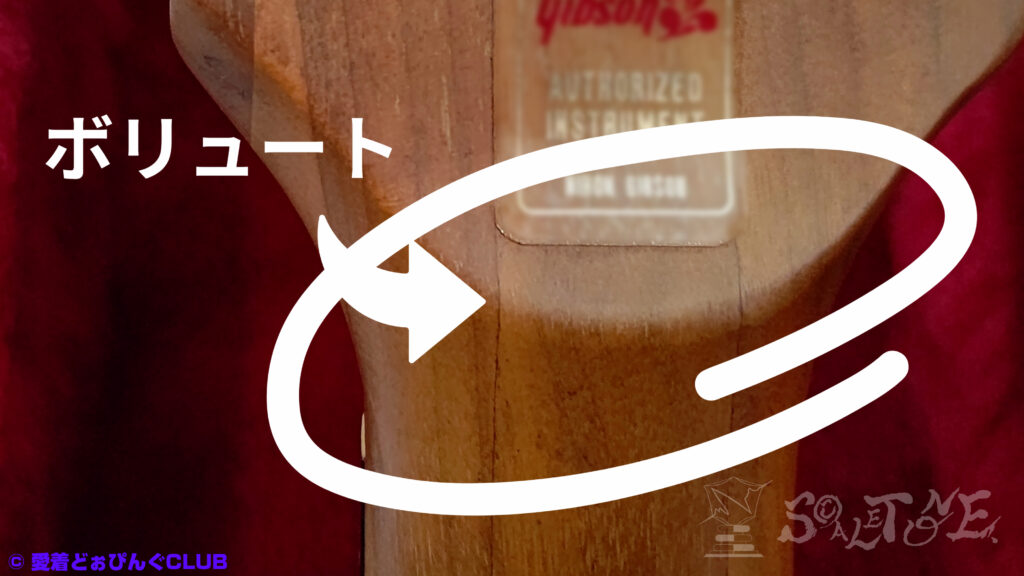

- ボリュート

- エボニー指板

- バインディング

- ドットインレイ

- フレットレスワンダー

ネック

volute

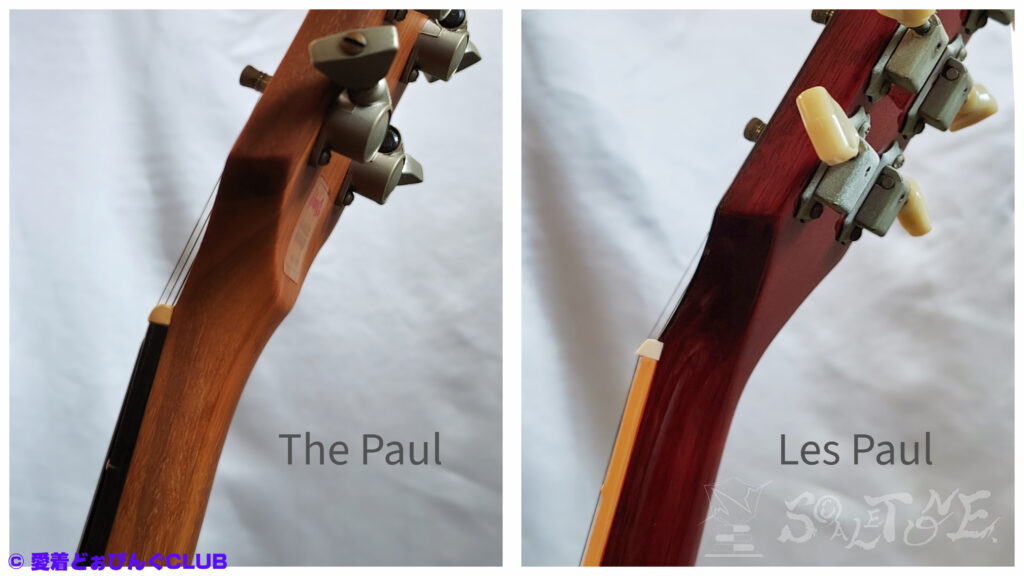

なんといっても特筆すべきは、このノーリン期特有のネックボリュート。

転倒時のネック折れ対策に一役買っていて、デザイン的にも個人的には大好きですが、現在では廃止されています。

(レスポールの“原点回帰”以外で廃止された理由は何ですか?)

ネックは3ピースのウォルナット。

こちらも捻じれ対策や剛性を高めることが目的だそうです。

“ラウンドネック”というのでしょうか?

個体差もありますが、00年代のLes Paul standard “60sスリムネック”よりもわずかに丸く、個人的には親指で支えるにも、握りこむにも安定感があります。(写真右は50sネック)

2025年時点、現行レスポールはレギュラーラインであっても、ヴィンテージ由来の“ロールド・バインディング”といわれる面取り加工が採用されているモデルもあるそうで、00sよりも握り心地はいいかもしれません。

Finger Board

エボニー指板

エボニー指板はGibsonでは主に“Les Paul custom”のような上位機種で採用される仕様。

縞も無く、色むらもほとんど見えない、黒々としたエボニー材が使用されています。木目の流れもよく見えないので板目か柾目かまではわかりません。

(高音弦側最終フレットあたりを見ると板目かな?塗ってるのかな?リッチライトではない…はず)

エボニー材は和名“黒檀”の名の通り、真っ黒な部分に価値を見出していたので、昔は大部分が廃材だったそう。

木材の中では比重が大きい部類で、密度が高く、堅い木材です。

音響特性は、以下のように言われています。(諸説あります)

- 硬質でクリア

- 低域を中心に全音域でバランスの取れた響き

- 音の立ち上がりが速い

- アタック感が強い

- 豊かなサステイン

特性だけを見ると、テクニカルプレーや歪ませた音作りと相性が良いといえます。

とはいえ、私は語れるほどの論拠となる知識や経験を持ち合わせていません。

ですので、“感触”的に“フワっとしたローズウッド”・”ツルっパキっとしたメイプル”・カチっとしたエボニー”。

「指先に伝わる木材の感触からくるイメージは、意外と音に反映されている気がしますが、どの指板材ががお好みですか?」といった具合でしか話せません。

エボニー指板のデメリットは亀裂が入りやすいこと。

バインディング

“studio”や“special”同様、廉価モデルなので“ネック・バインディング”はありません。

フレットエッジ・バインディング

“フレットエッジ・バインディング”はGibsonの象徴であり、職人の腕の見せ所です。

バインディングの目的は装飾としてだけでなく、車におけるバンパーのように衝撃を吸収する役割も担っているようです。

- 豪華に見える

- フレットエッジが指に引っかからない

- ネックの滑りがよくなるので、なめらかにスライド/フィンガリングができる。

- 指板とバインディングの隙間に1弦が甘噛みされることもある。(弦落ち)

ただやはり個人的にバインディングは装飾的な意味合いが強く、“フレットエッジ・バインディング”は、フレット両サイド1mmほどは機能しなくなりますし、弦落ちしやすいというデメリットもあるので、激しいプレイヤー目線、しかも弾き倒す前提のステューデントモデル(思い入れや相場は別)なら必ずしも必要とはいえません。

矛盾しますが、塗装と手触りの相性もあるので、滑らかだからいいとも限りません。

インレイ

パール・ドットインレイが1フレットから施されています。

1フレットにインレイをもつ仕様は、通常レスポール・シリーズの中では“Les Paul Custom”だけのものです

“Les Paul Custom”の場合は「ブロック・インレイ」ですが。

The Fretless Wonder

この年代の特徴でもある、背が低く、幅の広いフレットが打たれています。

「フレットレスワンダー」と呼ばれ、ジャズギタリスト向けに、スムーズなフィンガリングに焦点をあてて開発されたそうです。

あまり好意的な意見を目にしない仕様ではありますが、タッチは個人の感覚ですし、むしろ不評だけが目立つので、可もなく不可もなく程度で“慣れの問題”かもしれません。

ただ押弦の力加減や、面で滑る感触が「確かに妙」であるのは事実です。

背の低さに対して違和感は揺らぎませんが、“The Paul”の場合、密度が高く、硬く滑らかなエボニー指板と相まって「弦落ちしない“フレットエッジ・バインディング”」と考えれば、むしろバインディング無しのために開発されたのではないかと思えるほど合理的。と自分に言い聞かせています。

想定されるデメリットは、摺り合わせ・リフレットまでの寿命が短い可能性が高いこと。

まとめ【ヘッド~ネック】

廉価ではありますが、The Paulの“ヘッド~ネック”部は“Les Paul Custom”の仕様を踏襲しているといえます。

- ラージヘッド

- エボニー指板

- 1フレットからのインレイ

S©ALETONE的・妄想似非科学【ネック編】

S©ALETONE的・妄想似非科学【ネック】

- Burst以外、ネックの体積は同一と仮定

- ThePaul以外、ボディの体積は同一と仮定

- ロングテノン(ディープジョイント)・ウエイトリリースも密度として

- Burst:ハカランダ+ホンジュラス・マホガニーの合板・スモールヘッド

- 54年製“Les Paul Custom”:エボニー+ホンジュラス・マホガニー・ラージヘッド

- 70s“Les Paul”:ローズウッド+メイプル・ラージヘッド

- The Paul:エボニー+ウォルナット

S©ALETONE的・妄想似非科学【口実】

- 傾向・相関を調べるなら、比較できる個体が必要。

- 枯れた音・煌びやか・柔らかいなどの定義づけと尺度が必要。

- 基準となる個体・一定の環境が必要

仮説と方法論の見通しが立ったとしても、現実的ではない財力と人員が必要です。

という逃げ口上で終えときます。

個体差

- 繊維の流れで異なる硬度

- 接着時の圧力

- 組み付けの力加減

- シーズニング

- 製造時の精度と将来の狂い

- 加工精度・組付け精度

たった1°の角度の誤差であっても、わずか約57.3cm(指板くらい)の距離で1cm の狂いが生じる。

個体差以前に、例えば同一個体でも、塗装を剥ぐという行為だけで、硬度・比重・体積・質量などが全体的に変化するといえる。

それはウェザーチェック・レベルでも同じこと。

結果はどうあれ良くも悪くも全てのバランスが狂う。

何か1つが変わったとは言えないし、きっと答えが出ることも無い。

あえて言うなら体に伝わる感触が変化する。

迷いの多い私には、何か1つの異なる要素だけで音の違いとするのは不可能です。

そもそも出会ってしまった「目の前にある理想の個体」に、その先を期待するのは野暮ですしね。

【広告欄】Gibson The Paul

最近ではめっきり玉数も減った“The Paul”。

なかなか中古市場で目にする機会はないですが、40周年記念モデルとして2018年頃に発売された“復刻版”The Paul の指板は「ローズウッド」です。

公式によるとフレットサイズは“Low”。

レスポール・カスタムの仕様を踏襲とは言ったものの…ですね。

S©ALETONE.のひとりごと

あまりにも長くなってしまったため、記事を8つに分けることにしました。

次回第8章はいよいよ最終章。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。

広告欄

※このリンクにはアフィリエイトが含まれています。内容の確認はしておらず、紹介や推薦を目的としたものではありません。

ご利用いただくことで、運営のささやかな支えになります。判断はご自身の意志でお願いいたします。