クルーソン関連|ギターペグの仕様紹介・完全メンテナンス&修理ガイド

今回は、「クルーソン」タイプのペグ内部を分解せずに清掃し、グリスを注油してみようと思います。(「グリスを“注油”」という表現が正しいのかはさておき)

ギターペグのメンテナンスについて、構造上の注意点や使用道具、作業工程を詳しく紹介します。

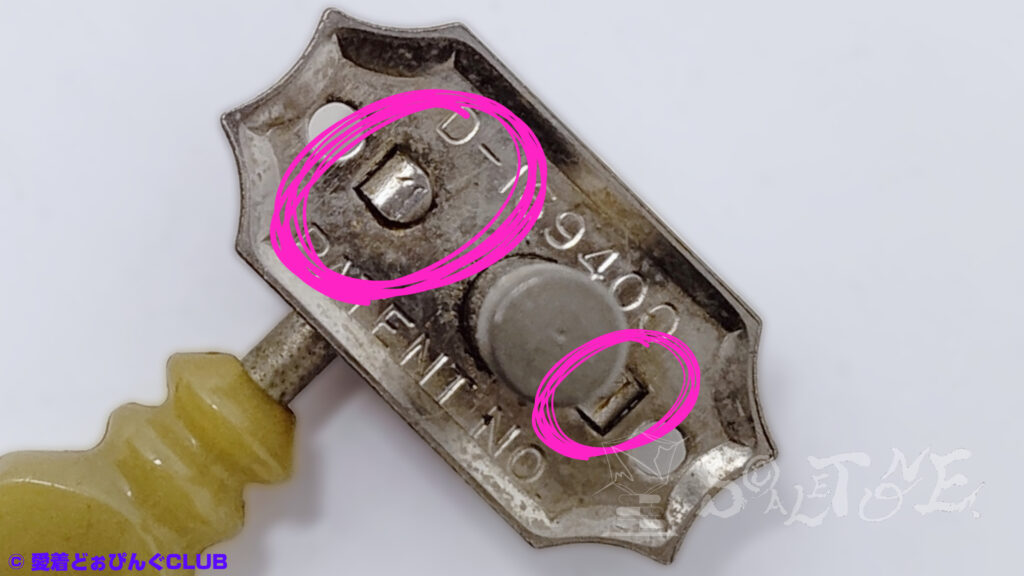

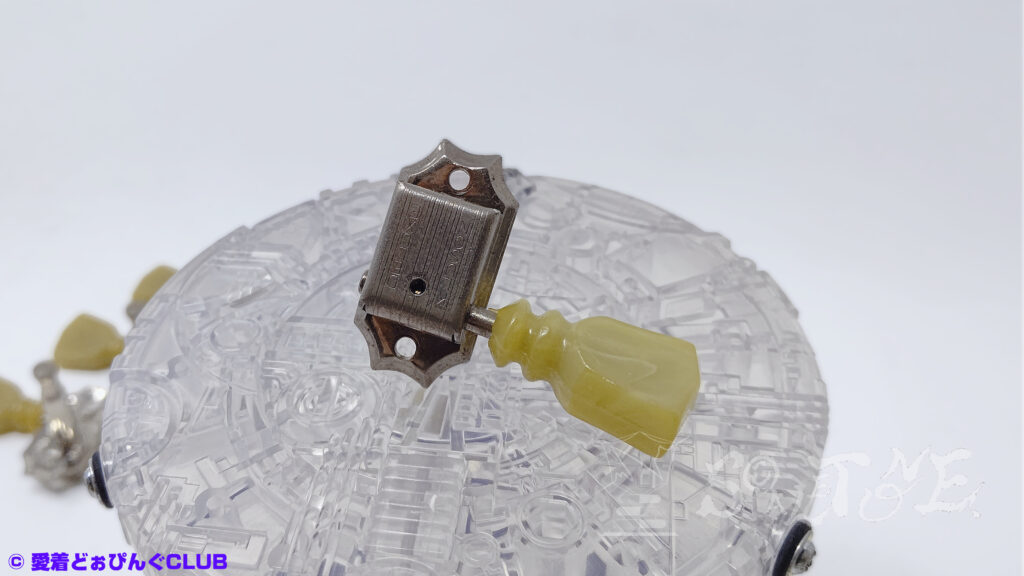

クルーソン・タイプのペグは、カバーを留める爪が非常に折れやすく、一度分解してしまうと破損により元に戻せなくなる可能性が高いため、オーバーホールには不向きな構造です。

私も今回紹介する方法では分解はしません。

メンテナンスに不安がある方は、無理に分解せず、プロに依頼するか、消耗品と割り切り交換することをおすすめします。

今回使用したペグは、以前の記事で修正を施した甲斐もあり、目立った不具合も無く“保管用”として落ち着いていますので、本来記事化する予定はありませんでした。

しかし、一連の投稿の流れもあり必要性に駆られてといいますか、精神衛生的に座りが悪くなったので、記録として残すことにします。

作業はサクッと紹介していきます。

“磨き”の作業も行いません。

※「メッキ用」の磨き剤なるものが存在します。

有名な金属磨き剤であっても、「メッキ用」を謳っていない研磨剤成分は、メッキとの相性がよろしくない可能性もあるため、その点は記憶の片隅に留めておいてください。

文章でできるだけ詳細に説明してはいるつもりですが、改めて見返してみると、「注油風景の画像」がありませんでした。ご了承ください。

毎度のことながら、素人が自己責任のもと、見切り発車で決行した記録です。

不安に感じた点や、自分なりの対策も記載していますが、『そもそも』の前提自体が間違っていたり、抜け落ちている部分もあるかもしれません。

この記事が何かしらの「気づき」に繋がれば幸いですが、あくまで自己責任でお願いします。

使用した道具と注意点

基本ツール

ドライバーセット

ペグの取り外しに使用。

ブッシュ抜き(必要に応じて)

※注意:一度抜くと木部の穴が緩む可能性あり。最悪の場合、本体にダメージを与えることもあるため、安易に抜かない方が無難です。

キムワイプ

「あると便利な使い捨てペーパー」

繊維残りが少なく、細かい清掃に最適。

パーツクリーナーを含んだペーパー類も引火・炎上の可能性があります。蓋つきの缶に水を張るなどして処理方法は各自考えてください。

Amazonでの検索結果:“キムワイプ“

トレー

パーツクリーナーの飛沫や液溜まりを受け止めるために使用。軽く漬け置きやブラシ磨きにも便利。

今回使用したのは“ステンレストレー”

速乾性のパーツクリーナーとはいえ、結構な量の飛沫は飛ぶし、意外と底に溜まります。

エアダスター

内部に残ったパーツクリーナーを吹き飛ばす目的で使用。ただし、効果は不明。

Amazonで購入する:“エアダスター“

マスキングテープ / 塗装用養生テープ

作業時の保護・養生に使用。

マスキングテープ

ギターのメンテナンスをしていると、定番の「3M」黄色いマスキングテープとは別に、カモ井の「Miracle Mint」が必要になる日もいつか来るかもしれません。

Amazonで購入する:“マスキングテープ“

塗装用養生テープ

建築・塗装用の養生テープです。

Amazonで購入する:“塗装 養生テープ“

洗浄・潤滑関連

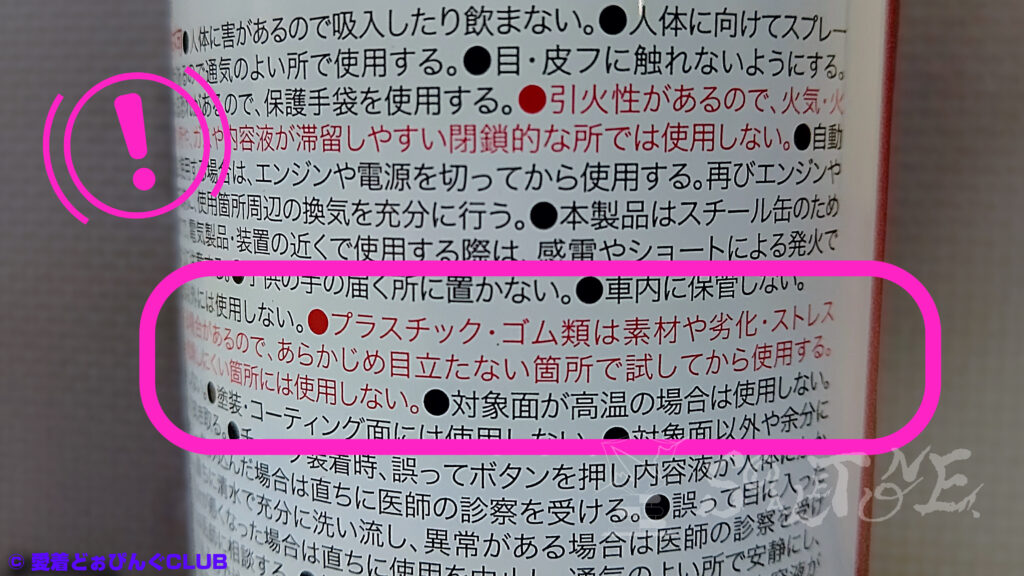

パーツクリーナーやグリスは、樹脂やゴム、塗装などを侵すものがあります。選択は慎重に。

※ペグボタンの素材が不明なため、プラスチックを侵さないタイプを使用。

※「絶対安全」は存在しないので、目立たない箇所での事前テストを推奨。

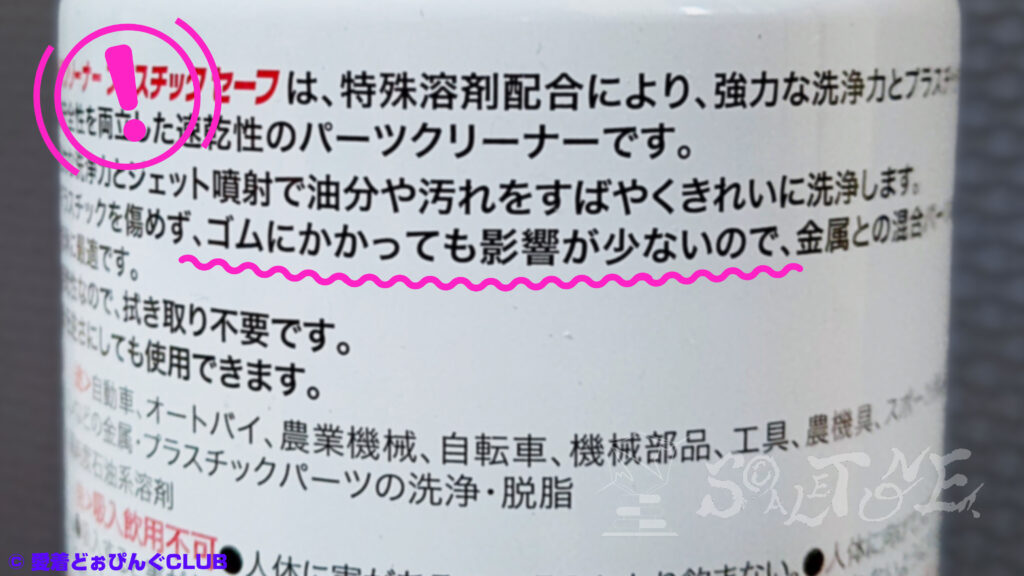

パーツクリーナー【プラスチック セーフ】

有名な「潤滑油」とパッケージは似ていますが、こちらは「パーツクリーナー」です。

樹脂製のペグボタンが、溶けたり割れたりといった破損に繋がると目も当てられないので、今回使用したのはプラスチックを侵さない(とされる)タイプ。

そもそもペグボタンの素材が何なのかハッキリしないので、“手放しで100%安全”と自分の判断を信用できるほど、私は人間ができてはいません。

「プラスチック・ゴム類は素材や劣化・ストレスの状態などにより変化する場合があるので、あらかじめ目立たない箇所で試してから使用する。」の一文が添えられている通り、「絶対は無い」です。

パーツクリーナーの目的は古いグリスを洗い流すこと【脱脂】です。

詳しいことはわかりませんが、結果、油分に吸着された埃などの汚れも同時に洗い流すことができればと考え、今回は安易に選択・使用しています。

Amazonで購入する:“パーツクリーナー“

目的・用途により種類も様々で、店頭だとどれが正解かわからなくなったのが、正直なところ。

素材に使用されているブラス(真鍮)や、ニッケルやクロムといったメッキは「不働態被膜」を形成するので錆びにくいとのことですが、中長期的な保障はありません。

鉄のようにグリス(油分)によって錆止めを施している場合、脱脂してしまうとすぐに酸化が始まります。

どちらにしても、ご使用の際は「錆止め」もお忘れなく。

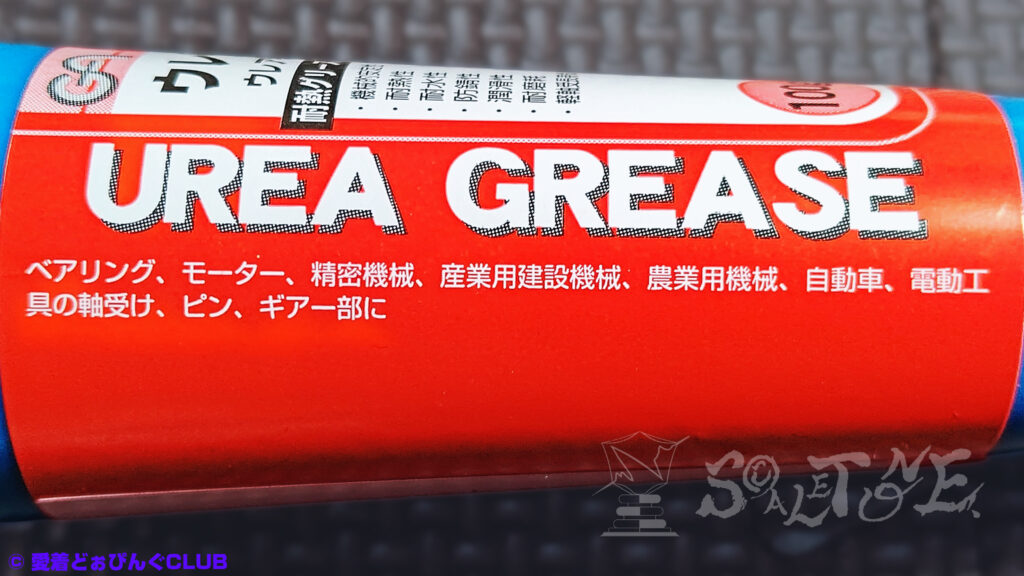

グリス

潤滑目的。

今回は「ウレアグリース」を使用。

Amazonで購入する:“ウレアグリース“

その他・補助アイテム

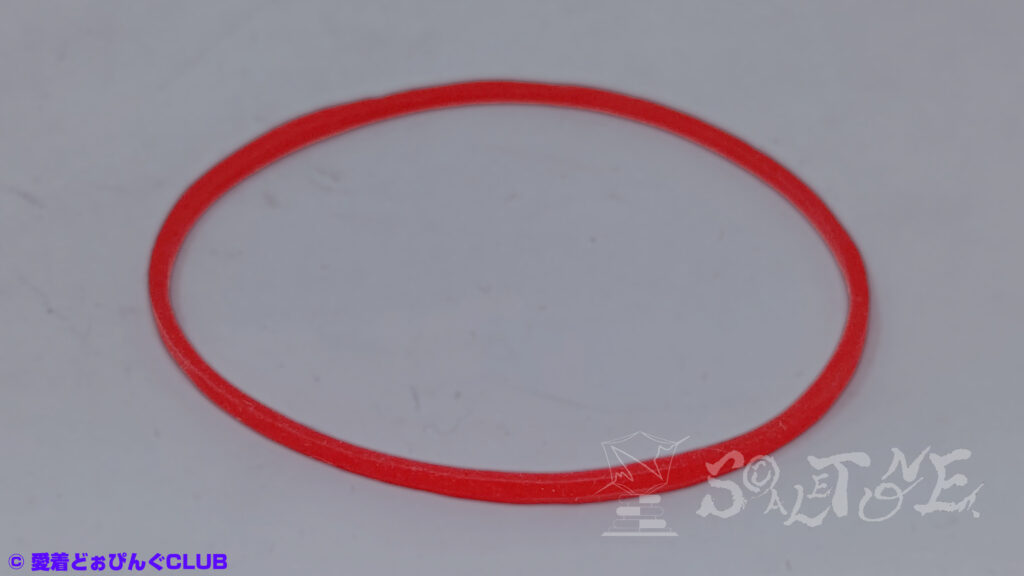

輪ゴム

使用目的は後述。

中性洗剤 / ゴム手袋 / 歯ブラシ

軽い洗浄作業に使用。手荒れ防止にも配慮。

錆止め剤(必要に応じて)

脱脂後の金属保護に使用。

※真鍮・ニッケル・クロムなどは「不働態被膜」により錆びにくいが、鉄系パーツは油分除去後すぐに酸化が始まる可能性あり。

ギアボックス内部にも届くよう「スプレーグリス」がいいかもしれません。

作業工程と注意点

作業前の最低限の注意事項

- 安全に作業できる場所の確保

- 火気厳禁(パーツクリーナーは引火性あり)

- 換気の良い作業スペースを確保

- 皮膚に付着しないよう注意(ゴム手袋推奨)

- ガスを吸わないようマスクなどで対策

- 汚れても構わない衣類で作業

- 樹脂や塗装と溶剤・油分の相性に注意

「Before」写真

今回内部洗浄を試みるペグの「Before」写真。

※以降に続く作業工程の画像は、手順を確認するために予め撮影したものです。

準備作業:養生・保護作業

準備①:マスキングテープで保護

パーツクリーナーから保護する意味合いは当然ありますが、あとに貼るテープの粘着力を避ける目的もあります。

準備②:塗装用養生テープで二重保護

塗装用養生テープで更に保護します。

塗装用なので溶剤に対する耐性があることがポイント。粘着力や防水性も必要。

パーツクリーナーが侵入しないよう、隙間ができないように貼る。

特にシャフト周りは画像のように接着幅が浅くなるので、きっちりと。

準備完了

とりあえず6個すべてに処置。

私の中で「雑」だと判断したので、この後、作業前に少し貼り直しています。

準備③:追加の侵入防止対策

洗浄作業直前に輪ゴムによる追加の安全対策を思いつきました。

マスキングテープを外した後だったので、事後報告の画像です。

作業前に自分の雑さに一抹の不安を感じ、警戒するに越したことはないので、養生テープに加え、止水パッキン代わりに輪ゴムを巻いて、念のための予防策とします。

とはいえ、ゴムが劣化しないわけではなさそうです。

私にとっては比べるまでもなく、簡単に入手できる輪ゴムより、1つも欠けてはいけないペグボタンが大事。

洗浄作業

内部洗浄作業①:パーツクリーナー

※実際には、屋外の作業であり、ステンレス製のトレーを使用しています。

勢いよく噴き出すので注意が必要です。

常にペグボタン部分に浸透しないよう警戒してください。

速乾ではありますが、私は都度速やかに拭いていました。

養生テープに隙間などが見られた場合は即座に作業を中断し、確認やテープの交換を行い、ペグボタンに付着が見られれば即座に洗い流してください。

加水分解も怖いので、水分はすぐに拭き取ってください。

内部洗浄作業②:エアダスター

飛散防止のためにペグをキムワイプで包み(飛散防止)、エアダスターで内部に溜まったパーツクリーナーを飛ばします。

使用方法はパーツクリーナー同様、ノズルを注油口に当て、空気を内部に噴きつけます。

(延長ノズルは付属しています)

効果のほどはわかりませんが、内部に溜まった余分なパーツクリーナーを、乾き切る前に汚れと一緒に吹き飛ばせたらいいなと期待を込めての作業です。

おまけ作業:廃液の二次利用

色々不安の種は増えますが、トレーに溜まったパーツクリーナーを使い、軽く漬け置いたり、外装をキムワイプや使い古した柔らかい歯ブラシなどで優しく磨きました。

液体が汚れているかもしれず、再び外装に擦り付けることになるので、この作業で終わらないように。

あくまで私にとっては“ついで”の作業です。

作業完了の見極め

本体に負担がかからない程度に「①」と「②」(+おまけ作業)の作業を気の済むまで繰り返しました。

元々グリスや汚れが固着して動作不良を引き起こしていたわけではないので、汚れが隙間から流れ出る様子は確認できませんでした。

目視での作業完了を見極めるポイントはわかりませんでしたが、少なからずグリスを落とすことになるので、シャフトの変形が無いことを前提にすると、見極めで肝心なのは、回転時のトルク感の変化を感じ取ることかもしれません。

注油・グリスアップ

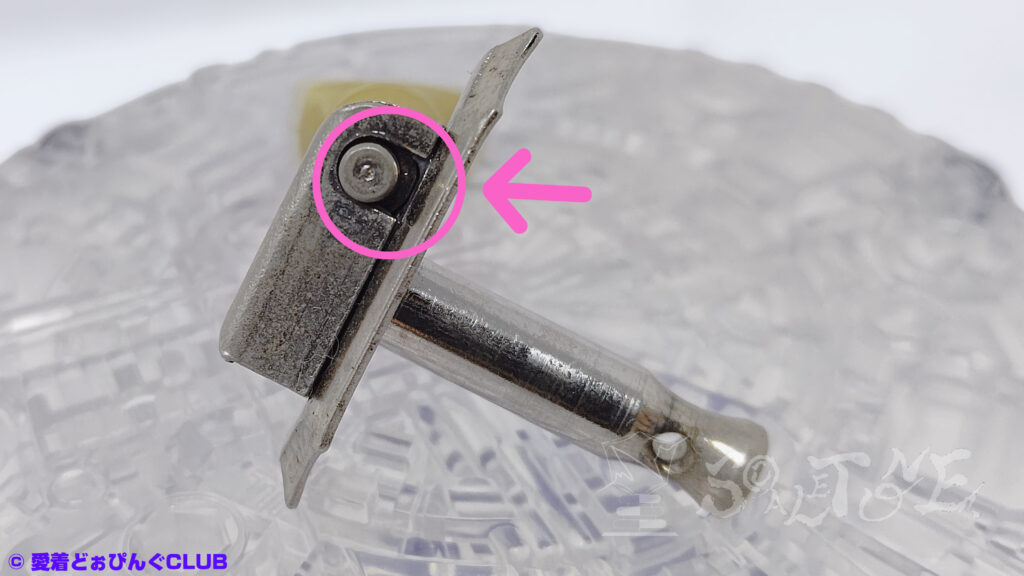

パーツクリーナーのノズルを注した穴の本来の使用目的が、実は「注油口」です。

ウレアグリース

グリスも用途により種類が豊富ですし、使途の説明が重複していたりもするので、正直よくわかりません。

Klusonペグの場合は深く考えず機械用「ミシン油」でもいいようです。

今回は「ギアボックス」に使えそうな「ウレアグリース」を選択しました。

粘度や、長期的に見た酸化度合など悩みだすとキリがありません。

“高級”と位置付けられるグリスがあるそうで、用途を度外視するなら、間違いなく「どうせ使うなら」と私は何も考えずに選択したかもしれません。

グラム当たりを計算したわけではありませんが、店頭に並ぶグリスを見比べても同じくらいの容量だと100円程度の差しかなかったので、本来の目的を見失わずに済みました。

※選択が正解であるのかは私には判断できないですが。

注油作業

付属のノズルや、インジェクター、スポイトなどを使い、カバーに開いた注油口からグリスを注入します。

シャフトを回し様子を見ながら注油します。

シャフトの軸部分(反対側も)に塗布します。

回転がスムーズになれば頃合いかと。

塗布量は、多くとも「耳かき2杯」程度だと思います。

爪楊枝やスパチュラはグリスを穴や隙間に送り込む分にはいいのですが、折れてギアが噛んだり、内部に落ちてしまうと厄介です。

グリスアップによるトルク感の調節

グリスの適切な塗布により回転が軽快になります。

これは本来の目的ですので、そうでなければ何かが間違っているか、どこかに不具合が生じています。

Klusonタイプの場合、ロトマチックのような密閉型とは違い、過ぎた分は隙間から溢れ出てくるだけなので、グリスによるトルク感の調節はあまり期待できないです。

樹脂と油分の相性

樹脂に油分が付着すると、相性によっては劣化しますので、注意してください。

一連の話の流れからして、ペグボタンを洗う際はたとえプラスチック用であっても、パーツクリーナーの使用を当サイトは推奨しません。

また拭き取る際も、アルコールなどを含むウェットティッシュは使用しないでください。

アルコールと樹脂も相性が悪く、ひび割れが起こる恐れもあります。

錆止め

「外装はグリスを拭き取るついでに薄く塗り広げ、ギアボックス内部はスプレーグリス」と考えていたのですが、異なるグリスを混ぜても問題ないのか不明なので、私は使用していません。

今更ですが、もし適したグリスが存在するのなら、最初から「スプレーグリス」が扱いやすいかもしれません。

その他の方法

中性洗剤

「油汚れ」に使える、食器用“中性”洗剤に浸漬。

ペグボタンは浸さないこと。

超音波洗浄機

超音波洗浄機を使用するにあたり考えられる注意点

- メッキ剥がれの原因になるかもしれなので、“浮き”が見られる場合は使用しない方がいいかもしれない。

- 加水分解やヒビ割れなどの影響も考えられるので、ペグボタン部分は浸さないほうが無難かもしれません。

まとめ:S©ALETONE.のひとりごと

今回の作業は、あくまで素人による試行錯誤の記録です。

ペグの構造や素材の相性を調べながら、できる限り丁寧に進めましたが、専門的な知識や設備があるわけではありません。

特に、パーツクリーナーの使用や樹脂部分への影響については、製品ごとの仕様や経年劣化の状態によってリスクが異なります。

将来的に不都合が生じる可能性も否めません。

この作業を参考にされる場合は、必ずご自身の環境やパーツの状態を確認し、自己責任のもとで慎重に判断してください。

また、火気厳禁・換気・皮膚保護などの安全対策は、どんなに小さな作業でも徹底することを強くおすすめします。

不安を抱えながらの作業ではありましたが、「壊さないこと」「劣化させないこと」を最優先に、今の自分にできる限り、思いつく限りのベストを尽くしたつもりです。

この記録が、同じように悩みながらメンテナンスに挑戦する方の参考になったり、何かしらの「気づき」につながれば幸いです。

当記事で紹介した【関連道具一覧】に戻る。